□本报记者 白莲

“不同基因决定了不同疾病的遗传易感人群。从基因入手,早发现、早干预,是我们项目研究的意义所在。”

在股骨头坏死临床与科研方面都有突出贡献的内蒙古医科大学第二附属医院创伤一科业务主任、医学博士王建忠这样告诉记者。

股骨头坏死是临床上常见的一种疾病,严重危害患者的健康。该疾病病理过程复杂,多发于20岁-50岁人群中。由于其有效治疗方法较少,一旦发生股骨头坏死,很难逆转,具有强致残性,因而又被称为“不死的癌症”。

在中国,大约有500万至750万的股骨头坏死患者需要医治,每年新增病例接近20万。仅内蒙古医科大学第二附属医院每年就接诊股骨头坏死患者300多人,其中绝大多数最终需要关节置换。虽然人工关节置换可以解决患者的行走问题,但由此带来的手术并发症也日渐增多,并且手术费用昂贵,给患者家庭和社会带来了巨大的经济负担。

将治疗模式从病后手术转移到病前预防

2006年,31岁的王建忠以优异的成绩考入西安交通大学医学院骨外科攻读博士学位,师从我国关节外科权威王坤正教授,系统学习了关节外科疾病的诊断、治疗等。期间,王建忠非常关注当时前沿领域里的基因检测技术,把对股骨头坏死研究的目光转向基因层面的思路开始萌芽。

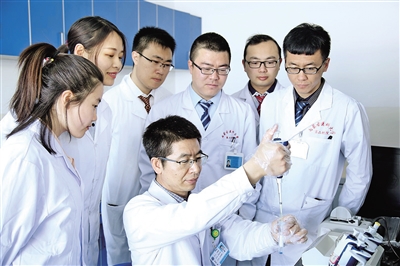

2009年博士毕业后,王建忠义无反顾回到家乡,从事创伤骨科与关节外科的临床与科研工作。近10年的时间里,王建忠带领研究生团队从事股骨头坏死发病风险的基因多态性研究,取得了瞩目的成绩,其科研成果走在自治区乃至全国前沿。

在非创伤性股骨头坏死患者中,绝大多数属于激素性及酒精性股骨头坏死。

“在临床工作中,我们发现,同等条件暴露于激素和酒精危险因素下,只有部分人群发生了股骨头坏死,这说明个体的遗传因素在决定非创伤性股骨头坏死的易感性方面起着重要的作用。”王建忠从遗传学角度探索激素性和酒精性股骨头坏死的发病机制,这种遗传易感性主要表现在单核苷酸多态性。

王建忠带领团队在股骨头坏死的发病机制及预防中做了大量工作。通过深入研究GWAS、NCBI等权威数据库,发现了大量可能导致股骨头坏死的相关基因。

团队首次系统性研究了OPG/RANKL/RANK、MMPs/TIMPs信号通路及其基因多态性在激素性与酒精性骨坏死中的作用机制,研究了激素性与酒精性骨坏死中脂类代谢及炎症相关因子基因多态性,先后发现了RANKL/RANK/OPG系统、MMPs/TIMPs系统等若干导致股骨头坏死的发病基因。

当这些基因发生突变时,会导致基因失去原有功能,基因编码的蛋白质发生改变。股骨头血液供应发生障碍,成骨细胞和破骨细胞功能失调,骨骼代谢紊乱,股骨头形状发生改变,失去原有功能,最终导致股骨头坏死的发生。

团队的研究成果,首次证实了这些基因突变会导致股骨头坏死的发生。此外,团队收集到包括蒙古族在内5个民族的股骨头坏死血液样本1000余例,借助生物信息学和遗传学原理,通过计算机模拟,针对这些危险基因,构建了大量基因模型。

“通过该项目的研究,可以设计高通量基因芯片,用于早期发现易感人群的筛查。”王建忠说。

该项研究,为建立中国人群骨坏死基因库提供了重要数据来源,未来可用作骨坏死诊断的分子标志物,有助于早期发现易感人群,及时干预,积极预防,将目前的治疗模式从病后手术转移到病前预防,不仅造福于广大患者,而且具有重大经济和社会意义。

由于在股骨头坏死的研究中做出了突出贡献,王建忠及其团队获得2018年度“内蒙古自治区自然科学一等奖”。这是对团队近10年科研工作的肯定与表彰。

科研使临床教学更具生命力

怀着对医学的赤诚情怀,王建忠及其团队成员脚踏实地、潜心钻研,充分施展专长,在科研、临床和教学工作中,都做出出色成绩。

近5年来,王建忠共主持4项国家自然科学基金、1项国家博士后科研基金,发表文章30余篇,其中20余篇为SCI收录文章。他于2012年、2017年先后2次入选内蒙古自治区新世纪“321人才工程”,带领的团队在2016年被授予“草原英才创新创业团队”称号。

医院工作繁忙,王建忠依然投入大量精力进行科研。“现代医学的发展不仅要求医务工作者掌握扎实的临床技能,更要有创新思维的科研能力,才能促进临床发展,更好地为医院和患者服务。”“科研不是每一个医生的必修课,但要做一个好医生,就必须懂科研。”他以国内外多名权威专家(血液专家陈竺、呼吸专家钟南山、骨科专家张英泽、王坤正等)为例,不止一次地强调,科研对于临床医生的重要性。

科研工作从来都不是轻而易举、一帆风顺的,瞩目成绩的背后往往是艰苦卓绝的奋斗,其中困难是常人难以想象的。

最大的困难首先是时间,既要把临床做好,对患者负责,又要进行科研实验,所以加班加点是家常便饭。

王建忠说:“我们做实验,比如PCR,经常需要1天,一个步骤和下一个步骤的间隔时间只有半小时,如果耽搁的时间超过半小时,那么整个实验就等于前功尽弃。”

做实验时,常常从早晨8点开始,一整天都待在实验室,在步骤之间的空隙吃口方便面。等到间隔的空隙可以过夜或者更长,一般已是深夜时分。走出实验室时,人常常累到精疲力竭。

王建忠不仅是受患者尊敬的医学科研工作者,更是一位优秀的骨科专家和受学生爱戴的好老师。多年来,王建忠一直从事创伤骨科与关节外科的临床工作,尤其是关于四肢骨折、股骨头坏死及骨关节炎的治疗等等。在内蒙古地区率先倡导四肢骨折的微创治疗,擅长运用髓内钉技术治疗四肢骨折,LISS钢板MIPPO技术治疗骨端骨折,Masquelet技术及Ilizarov技术治疗感染性骨不连和骨缺损。他目前担任中华医学会、中国骨科精英会、白求恩公益基金会、内蒙古医学会等十几个学会的委员、常务委员甚至副主任委员等职务。

对学生,王建忠悉心教导,宽严适度,引导他们健康成长。他总对学生们说:“搞科研和做医生一样,都来不得半点虚假,不能不懂装懂。现在基础打不好,将来会出大问题。”

王建忠毫无保留地向研究生传授知识和经验,为学生们提供最好的学习机会和学习条件。在他的努力争取下,研究生在读研期间都有机会去名校实验室学习科研知识、参加国际学术会议。在他的积极引领下,每位研究生毕业前最少发表2篇SCI论文,为学生们未来的科研工作奠定坚实基础。

自2013以来,作为内蒙古医科大学硕士和博士研究生导师,王建忠共培养研究生14名,3人次在校期间获得国家奖学金,2人次毕业论文获得内蒙古自治区优秀毕业论文。指导研究生发表SCI收录论文23篇,单篇最高影响因子5.168,总影响因子65.604。

“国家培养了我,学以致用造福家乡父老,我责无旁贷。”王建忠动情地说。如今,他积极号召团队到农村牧区推广研究成果及医学建议,参与公益科普活动,用实际行动彰显了新时代医学科研工作者的风采。

【记者手记】

基因科技是当今世界医学的“必争之地”,王建忠团队在相对落后的少数民族地区能取得大量的实验样本,突破创新,并走在全国前沿,实属可贵。

股骨头坏死是骨科的老病、难病,由于其不可逆转性,在发病之前进行干预的意义重大。王建忠团队另辟蹊径,从基因入手破解生命密码,找到了新的解决路径,让更多易感人群受益,为“健康内蒙古”做出积极贡献。

王建忠谦逊温和,思维敏捷,充满正能量。他带领团队以“做好每一件事”的执着精神,一步一步踏实走下来。

新中国成立70年来,自治区医学科技领域日新月异,医疗环境和技艺都取得了长足发展,极大地提高了人民群众健康水平,提高了他们的生活质量和幸福指数。这既得益于广大科研工作者脚踏实地积极开展新技术、新业务,也与一代代医务工作者的无私奉献分不开。

创新是发展的不竭动力,而这样的创新还在继续。相信医学科技创新将一次又一次带给我们新的惊喜。