就算是恋爱脑也得遵从“媒妁之言”

古代封建社会的传统观念是“男女授受不亲”,到了婚配年龄的少男少女们压根就没有什么能见面的机会。想要结婚,必须先由媒人从中牵线说合。若是少了这个流程,那么男女双方就会被骂上当地的“市井热搜”,身败名裂。

即使男女双方很听话,没有偷摸着谈恋爱,只是在父母的刻意安排下,两情相悦了,那也绝对不能省去“媒妁之言”。这个时候,两家人就得配合着演场戏,假借媒人之口上门说亲,如此才能让这段婚姻合法且符合当时社会观念的审美。

所谓“媒妁”,其中“媒”是指谋合二姓者;“妁”则是斟酌二姓者。另一说法是男方称“媒”,女方为“妁”。至于“媒妁”的起源,史料文献上并没有确切的记载。不过,古人很早就有“媒”的概念了。

早在《诗经》中,就已出现“媒”字。著名的弃妇诗《氓》:“匪我愆期,子无良媒。”诗中的女主在结婚前,男主问她是不是故意拖延婚期,这个婚是不是不想结了?于是女主为自己辩解道:“不是我拖延婚期,而是你没有寻找到合适的媒人上门来说亲啊!”看看,就算是恋爱脑,也知道媒人的重要性。另一首《伐柯》更是直接:“伐柯如何?匪斧不克。取妻如何?匪媒不得。”想要砍伐斧子柄,没有斧子可不成;想要娶妻,没有媒人可不行。

至战国时期,《孟子·滕文公下》中写得更狠:“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之。”可见在当时,大多数古人已经开始遵从比较严格的礼制规范了,“父母之命,媒妁之言”是古代男女婚配的必备条件。

古代媒人有“公务员”也有“个体户”

古代的媒人,又被称为媒妁、冰人、媒证、月老、红娘、伐柯人等,在男女婚配中有着不可或缺的地位。不过,古代媒人的身份有两类,即官媒与私媒。

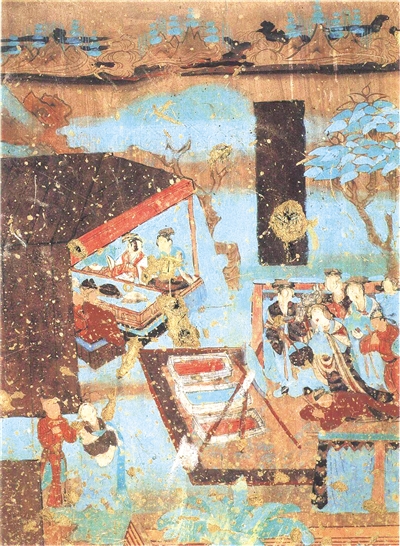

先说官媒,顾名思义是为古代官府充役的媒人。自周代起,古代就有管理男女婚配的职官,即“媒氏”。这个工作看起来光鲜,但其实非常繁琐。首先要在一大堆出生文书中找出符合婚配的大龄男女,找出来后,得对他们“催婚”。好不容易“催婚”成功,又得干婚庆的活儿:为新人挑选结婚的日子,以及举办婚礼。这还不算,媒氏还得懂司法:为了避免婚后聘礼闹纠纷,得掌握好聘礼的数量等。

至元代,官媒制度日渐完善。元《典章》中载:“媒妁由地方长老,保送信实妇人,充官为籍。”朝廷命令地方的官府根据当地居民人口情况,由地方长老保送诚信可靠的妇女,充籍为官,称为“媒妁”。《元史》中将官媒称之为“媒互人”,这些官媒受朝廷的监管,同样也可以领取一定的俸禄。

到了明清时期,官媒的竞争非常激烈,要在地方媒婆中层层筛选,最终选到各方面都很出类拔萃的人才可以充任。由此可见,很多官媒是从私媒中选取出来的,官媒与私媒之间有一定的流动性。

而现代火上热搜的“王婆”,在古代应该是私媒。大概是受古装剧的影响,现代人说起媒婆,脑海里总会出现一个戴着红头巾、面涂夸张红胭脂、嘴边有颗硕大痣的中老年妇女形象。事实上,古代的媒婆可比现代人想象得强太多。

最早的私媒,可以追溯到战国时期。《战国策》中就曾有“周地贱媒”的记载,此处的“媒”为私媒。当然,私媒中有职业媒婆和临时媒婆之分。你可以这样理解:职业媒婆是开婚介所的,而临时媒婆就跟《乡村爱情》里的“谢大脚”一样,有自己的本职工作,但也愿意干点媒婆的兼职,赚点外快。尤其是到了唐代,很多年长的妇女都很乐意做媒人,在当时被称为“媒妪”“媒媪”等。

到了商品经济发达的宋代,媒婆这个职业忽然变得内卷起来,还兴起了等级划分,连穿衣打扮都有所区别:“上等戴盖头,着紫背子,说管亲宫院恩泽;中等戴冠子,黄包髻背子,或只系裙,手把清凉伞儿,皆两人同行。”至南宋,由于城市人口集中,经济发达,私媒开始商业化,很多媒婆就以做媒为生。到了明清时期,职业媒婆更是盛行,普通老百姓的婚嫁都通过私媒完成。

当然,“能力越大,责任越大”,在古代当媒人可是要承担相应法律责任的。早在唐代,“媒妁之言”就被列入了当时的“婚姻法”里,更夸张的是《唐律·户婚》中还规定:“为婚之法,必有行媒。”假如这段婚姻违法了法律条文,那么媒人要连坐。宋代更严格,据《宋史·礼志》记载,熙宁十年,神宗下诏令:“其冒妄成婚者,以违制论,主婚宗室与媒保同坐,不以赦降。”

古代文学作品中的那些“王婆”

做个媒人还要承担这么大的责任,那么媒人的收入究竟有多少?史料文献中关于媒人的记载并不多,但古代文学作品中“媒婆”形象倒是频繁出现,尤其是明代冯梦龙的通俗小说“三言”中,对于媒婆的描述非常生动形象。

如《喻世明言》第三十三卷中的张古老叫来张媒、李媒为其做媒,先是许了二人三两银子作为做媒的辛苦费,还承诺若是讨得女方的回话,那么再付五两,婚事说成了还要再给两人一场“小富贵”。而《警世通言》第十六卷中的张媒、李媒为张员外说成亲事能有百十贯钱的报酬。

不过这笔钱也不是那么好赚,这非常考验媒婆的专业技能。做媒婆首先得能言善道,其次还要拥有超高的情商,于谈话间了解到男女双方的喜好和心理,然后再有针对性地说媒,要有应变能力,能见机行事。

媒婆在说媒时,通常会在男方面前夸女方,女方面前再夸男方。当然,夸是应该的,但也不能瞎说。《小夫人金钱赠年少》中的张媒、李媒,这两位媒婆为了做成二十岁小夫人和六十岁老人的亲事,居然很奇葩地篡改张员外的年龄,骗得小夫人下嫁。又如《乔太守乱点鸳鸯谱》中的张六嫂为了亲事顺利完成,隐瞒刘家儿郎病重的消息,间接导致孙刘两家斗法,幸亏最后皆大欢喜。可见做媒婆也要有职业道德,否则成就的就不会是一段美好的姻缘,而是为世间造就一对怨偶。

纵观中国古代婚姻制度,“媒”在其中扮演了极为重要的角色,虽存在旧婚制的局限性,但它也促进了婚姻文明的进步,对古代男女联姻起到了积极的影响。而如今爆火的“王婆说媒”,其从传统文化中走来,又具有新时代的文明与自由。相信在采取实名预约制后,一定能摒弃干扰,为现代的未婚男女缔结美好姻缘。

(据《北京青年报》)