十二连城城址,又名隋唐胜州城址、胜州榆林城故址。一水绕古城,润泽万物生。因城址濒临黄河,地理位置优越,故十二连城曾是晋北、陕北与蒙南经济文化的交汇地,见证了高原厚土、黄河之水以及游牧文明、农耕文明在此交汇融合,代代相传,生生不息。2006年5月,十二连城城址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

十二连城 八方枢纽

黄河从宁蒙界都思兔河口流入内蒙古,流经内蒙古境内全长843.5公里,流域覆盖7个盟市。在鄂尔多斯高原,黄河的“几”字形大拐弯完整地勾勒出了鄂尔多斯高原的边界。

据《伊克昭盟志》记载:十二连城古城是在汉代古城废址上改建的,平面略呈方形。城址位于黄河南岸台地上,台地地势平坦开阔。

遗址上所立石碑上刻有短文:隋唐胜州榆林城俗称十二连城。于隋文帝开皇七年(公元587年)修筑,是在汉代云中郡沙南县城废址上重建的。辽代初期,于黄河东岸另建东胜州,此城遂废。明洪武四年(公元1371年),增置左、右东胜卫,右卫在黄河西岸,旧址应在这里。

《内蒙古隋唐考古综述》中介绍:1963年,考古工作者李逸友和李作智对十二连城遗址及其东约9公里的“天顺圪梁”古城进行了考察,李作智认为“十二连城”古城为隋唐胜州及州治榆林县所在地。

据鄂尔多斯市文物考古研究院资料记载:十二连城古城址内现今轮廓比较清楚,相互毗连的5座城垣分别属于不同时代。5座城垣整体略呈方形,一号城位于西南与五号城相连,两城东西并列,中间仅隔一墙,为隋唐胜州城故址;二号、三号城亦东西并列,位于一号城西北角,为明代东胜右卫城;四号城为汉代沙南县城地。四号和五号城址外围城墙构成了十二连城古城遗址的四周轮廓,总长4387米,为一座规模较大的上等州城。五号城址南墙长1165米,高15米左右,宽33米,城内有大型建筑台基,出土大量砖瓦等建筑材料,北墙只残存小段。

十二连城曾是当时中国北方的政治、军事重镇。现存5个相连的城圈,靠东边是汉城残留部分,西北角是明代的卫城,主要部分是唐代城址。

移民屯田 守土固边

在隋唐时期,在边疆地区建立城市及聚落是防御体系之一。隋朝采取的防御措施为修筑长城,而唐代改变边防政策,不再大肆修筑长城,而是大力修筑边城,同时在一些边城之间发展了完善的烽燧传递制度。十二连城的作用也为防守壁垒。其中,十二连城5座古城遗址中的一号、五号,阿拉善盟额济纳旗“马圈”古城等也是此时期修筑的边城。

唐太宗即位之后,为了加强统治,根据山川形式将全国划分为10个道,所设关内道属灵州、盐州、夏州、宥州、胜州等州,管辖着今日内蒙古的广阔区域。

《内蒙古通史》中记载:隋朝所设置边郡多位于内蒙古黄河流域或毗邻地区,并在这些郡内进行戍边及移民屯田,这些从隋朝鄂尔多斯及其周边地区的人口数量及分布就可以明显感受到。《毛乌素沙地历史时期环境变化研究》中写道,雕阴郡、灵武郡、朔方郡、盐川郡、榆林郡、五原郡合计区域内人口为231694.4。从所统计数据可以发现,隋朝虽存在时间短暂,但向边地的移民及土地开垦已较成规模,这对内蒙古黄河流域的土地开发与建设产生了重要影响。

唐中期以后,大量设置了节度使,进一步强化了对边疆的管理。在北部边疆相对完善的节度使建置基础上,唐朝效仿秦汉时期的移民实边与屯田等方式,将农业的种植区域向北拓展至自然意义上农牧交错带北界或更北地区,在北方草原上尤其是临近长城沿线地区可以普遍发现农业生产与社会生活景象。

唐朝在北部边城的军事设施较前代更为完备,具体表现是:有的军城规模大于州城的规模,在边城增设羊马城、壅门、瓮城、月城以及角楼、马面、陷马坑等军事防御设施。此外,边城还担负着屯田聚粮的职责,从而达到御敌的目的。

互动交流 融合发展

在隋唐时期,黄河流域成为中原王朝与北方游牧民族之问相互碰撞、相互交流的前沿,相互之间进行着和平友好的经济、文化交流,这充分体现了当时各民族的融合发展。

《内蒙古黄河历史文化》中提到,唐朝的强盛及实际控制区域向西北及北部地区的有效拓展,为农业经济及农业人口向北疆地区的扩大提供了可能。在内蒙古黄河流域,农业生产取得了较快发展,同时大批定居农业人口因在此地长期生存而持续进行了大规模的开发建设。黄河的流经,为这一区域农业开发奠定了重要的自然基础。

《隋书》中记载:随着这一时期内蒙古黄河流域从事农业生产的人口数量持续增多,以及农业生产规模的不断扩大,隋朝改州为郡,以郡领县,用相应机构管理陕西、宁夏及蒙古草原大部分地区的定居农业人口与农业生产,因此,北方民族加强了与隋朝的互市往来。

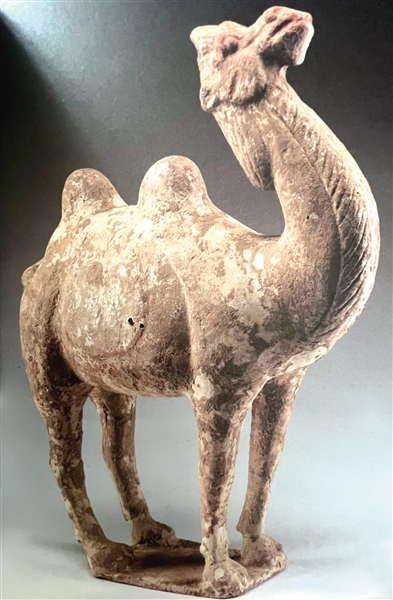

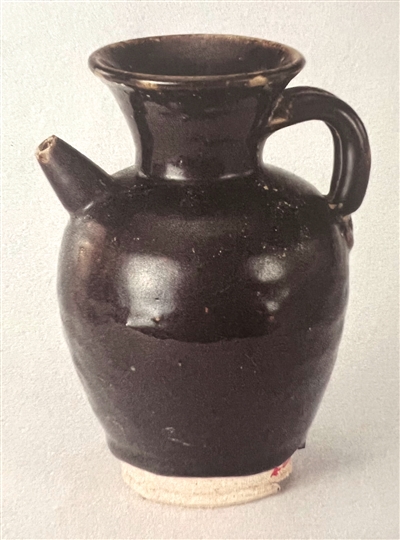

随着隋唐时期对内蒙古黄河流域较为广泛的治理开发,当地出现了较为丰富的历史文化遗迹,尤其是土默特川平原与鄂尔多斯地区是当时墓葬的集中分布区。大量墓葬的存在及出土器物也表明这一时期在内蒙古黄河流域演绎着农耕文明与游牧文明互动交融。

十二连城古城址考古发掘出土的上至新石器时代、下至明清时代的珍贵代表性文物,具有较高历史文化价值。2015年-2016年,内蒙古自治区文物考古研究所对古城城南遗址进行了发掘,出士墓志12方,可辨认身份信息的有8方,皆为颍川陈氏家族成员,其中年代最早的是开元元年(713年),最晚的是开元廿七年(739年)。此外,古城遗址附近出土的墓志还有开元十九年(731年)姜义贞墓志、开元廿四年(736年)刘揩墓志、开元九年(721年)白休徵墓志等。

《内蒙古黄河历史文化》中记载:城址周边墓葬为研究唐代胜州社会历史、颍川陈氏的迁徙流布及葬俗葬制提供了重要的考古资料。尤其是墓葬中出土的壁画,一定程度上真实再现了当时生活在这一地区多民族的生产生活场景。隋唐时期的墓葬壁画至今已有1400多年的历史,能够保存至今显得尤为珍贵,无论是在考古学还是历史学及艺术学等学科的研究中都具有重要的历史意义。

与此同时,隋唐时期进入了气候相对温暖的时期,气候转暖也为中原农业区分布范围的北拓和西进提供了自然前提。加之此时期的强盛国力,也为当地的农业发展奠定了必要的社会基础。上述种种自然及社会条件的变化,都是促进隋唐时期内蒙古黄河流域农业生产出现繁荣发展的重要前提条件。

《2000年来中国北方游牧民族南迁与气候变化》中介绍:在历史发展的过程中,应该承认气候—生态—经济—社会的连锁反应或反馈机制对于社会和历史发展的重要影响。因此,对于隋唐时期内蒙古黄河流域农牧业的兴衰更迭,应该全方面、多角度地考察导致出现这一局面的成因。从事环境变迁与文化地理研究的著名学者王会昌分析指出:“历史发展,包括王朝的兴衰更迭等,是多种因素相互影响、综合作用的结果,气候的变化只是诱发因素,只能决定其发展的方式、方向、速度和进程。”

(内蒙古日报社融媒体记者 郭伟伟)

(本版图片除署名外由鄂尔多斯博物馆、准格尔旗委宣传部提供)