□周小丽

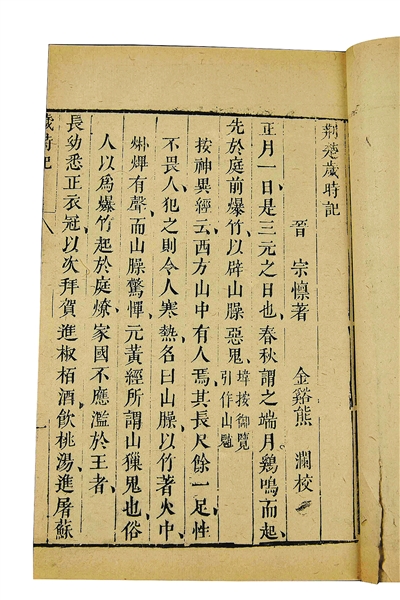

《荆楚岁时记》是记录中国古代楚地(以江汉为中心的地区)岁时节令风物故事的笔记体文集,也是保存至今我国最早的一部专门记载古代岁时节令的专著,由南朝梁代宗懔撰写。全书共37篇,记载了自元旦至除夕的24节令和习俗。宗懔学识丰富,初仕于梁,后北归于周。

《荆楚岁时记》不仅记录了荆楚地区的岁时活动,还有宗懔亲历的社会生活。如端午节“是日竞渡”,其下注曰“按五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故命舟楫以拯之。”

隋朝杜公瞻为《荆楚岁时记》作注,并有意识地将《荆楚岁时记》所记南方风俗与北方风俗进行比较,从而使原本记载一地的节令著作变成了汇集六、七世纪中国南北节日风俗资料的百科全书。后来,《荆楚岁时记》和杜公瞻的《荆楚岁时记注》一起流传,人们习惯上仍将其称作《荆楚岁时记》。许多原本只是荆楚地区地方性的节俗,通过《荆楚岁时记》的记载,成为流行全国的岁时节日。

早在奈良时代初期,《荆楚岁时记》就已传到日本。在韩国,端午节像《荆楚岁时记》所记载的那样,挂艾蒿、吃粽子、赛龙舟。在古代日本和古代朝鲜时期,还出现过仿效《荆楚岁时记》体例撰写的岁时著作《日本岁时记》《东国岁时记》,并引述《荆楚岁时记》来说明本国一些岁时习俗与中国岁时文化之间的渊源关系。

《荆楚岁时记》所记载的节日中,有些至今还在流传,如元日、端午、重阳、除夕等;有些则已经消失,如社日、腊日;有些节日虽然消失了,但节日习俗通过新的节日仍在流传,如腊日的祀灶移到了小年举行。《荆楚岁时记》为我们探寻岁时文化的变迁提供了珍贵的资料,也为我们传播传统节日文化提供了范本。

《贞观政要》 唐太宗治国经验

□张宝清

《贞观政要》是唐代史学家吴兢所著的一部政论性史书,他一生经历了“贞观之治”的繁华与盛唐以后的日渐衰败。

《贞观政要》全书十卷四十篇,旨在歌颂“贞观之治”,总结唐太宗时代的政治得失。书中所记基本为贞观年间唐太宗与魏征等大臣间的问答,以及皇帝的诏书、大臣的谏议奏疏等,内容广泛,涉及政治、经济、军事、文化、社会、思想、生活等方方面面,尤以讨论君臣关系、君民关系、求谏纳谏、任贤使能、勤俭节用、居安思危为其重点。《贞观政要》中提出了“君依于国,国依于民”的重民思想,以及“用人唯贤”“广开言路”等理政措施。

吴兢(670年一749年),汴州浚仪 (今河南开封)人,唐朝大臣,著名史学家,历任谏议大夫、修文馆学士、迁郡太守、恒王师傅等职,为人耿直,敢犯颜直谏,颇有建树。

《贞观政要》写作于开元、天宝年之际,当时,唐玄宗经历了唐朝宫廷内部七八年之久的混乱才登上帝位,统治初期,开创了“开元之治”,但没过多久,唐王朝的社会危机就露出端倪。为了保证唐王朝的长治久安,吴兢深感有必要总结唐太宗时期君臣励精图治的成功经验,为唐玄宗树立榜样,于是着手编写《贞观政要》。

成书后,《贞观政要》深受唐朝统治者重视,被“书之屏帷,铭之几案”,列为皇家子孙的必读教本。由宋至清,历代封建统治者皆推崇此书。《贞观政要》约在9世纪传入朝鲜、日本等国,均被列为皇家、幕府的政治教本。《贞观政要》现存最早的刻本,是现藏北京图书馆的明朝洪武三年(1370年)王氏勤有堂本。

里耶秦简 秦朝人已会乘法

□雷焕

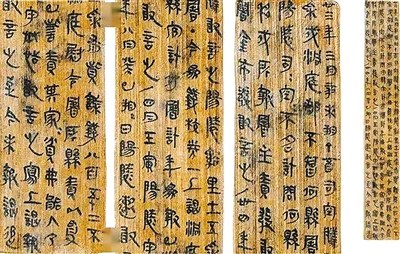

2002年,湖南湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇一口古井中出土37000余枚秦简,约20多万字。字体介于篆隶之间一种过渡性书体,上承商周金文字,下启汉代隶书,行书遒劲飘逸。简牍内容主要是秦朝洞庭郡迁陵县的档案,也是目前唯一一份秦朝政府档案,内容涉及人口、田地、赋税、仓储、邮递、军备、司法、医药等当时社会生活的各个方面,年代为秦王嬴政二十五年(公元前222年)至秦二世二年(公元前208年)。它是继秦陵兵马俑以后,关于秦朝考古的又一惊世发现,改写和填补了《史记》《汉书》中秦朝历史的空白。

通过这些秦简,我们能看到秦朝廷通过对地方郡县的严密管理实现对国家的治理。迁陵县作为秦朝廷县级行政机构之一,处理日常行政事务,其工作内容与运作模式,是秦朝郡县制行政办公的典型代表。简牍上还有关于查办案件时从律令到爰书(今天的判决书),从供词到证词,从审讯到调查,从处置到复核这一系列处理过程中的详实记录。

特别值得一提的是,这批秦简中还有一枚写有九九乘法表的简牍。2000多年以前的乘法口诀表,与现今生活中我们使用的乘法口诀表在运算规则上一致,甚至古人的乘法口诀表里还涵盖了二半而一这样的分数运算。这是我国目前发现最早、最完整的乘法口诀表实物,早于古埃及600多年。

《忘忧清乐集》 最早的棋艺理论

□朱卫东

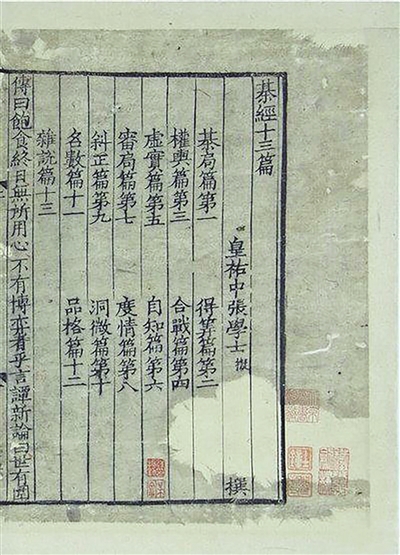

《忘忧清乐集》编撰于南宋初年,距今已有800多年历史,是我国现存最早的一部系统完整的刻本围棋棋谱著作。书中收录有《棋经十三篇》《论棋诀要杂说》《棋诀》等古代棋艺理论著作,并汇集有宋代及前朝棋谱、棋势100多局(个),是研究和了解古代棋艺发展的重要文献。

围棋,古称“弈”。西汉辞赋家杨雄在《方言》中描述“围棋谓之弈,自关而东,齐鲁之间皆谓之弈。”此外,围棋还有“坐隐”和“手谈”等别称。据考证,早在2500年前的春秋战国时代,围棋就开始流行。三国、两晋时期,围棋更为兴盛,史载曹操、孙策、陆逊、诸葛瑾等都是围棋高手。南朝宋明帝刘彧酷爱下棋,曾经为棋手设置官署,授以俸禄。隋唐以来,19道棋盘围棋逐渐成为主流,并流传到朝鲜半岛和日本。

随着围棋的影响力,围棋理论和围棋专著也应运而生。东汉史学家班固的《弈旨》是历史上第一篇专门论述围棋的理论文章,在围棋发展史上有划时代的意义。李尤的《围棋铭》、黄宪的《机论》、马融的《围棋赋》也为围棋理论的奠基和发展作出突出贡献。魏晋隋唐以来的围棋专著较多,如东晋政治家范汪的《棋品》、敦煌文献《棋经》,唐代棋待诏王积薪的《十决》《金谷九局图》等。令人叹惜的是,唐代以前的围棋专著大多已散佚于历史长河,现存最早的、比较系统完整的刻本围棋著作,就是编撰于南宋时期的《忘忧清乐集》。

《忘忧清乐集》由南宋棋坛一代宗师李逸民编著,他曾被钦点为翰林院棋待诏。李逸民搜集前朝围棋著述以及历代流传下来的著名棋局、弈谱,汇集整理成一部有理论、有经验、有指导的围棋著作,书名摘自宋徽宗诗作《宫词》里的“忘忧清乐在枰棋”诗句。

《忘忧清乐集》分上、中、下三部分,收录有北宋翰林学士张拟撰《棋经十三篇》,宋徽宗赵佶御制诗一首,南宋初年刘仲甫撰《棋诀》等棋艺文献以及《孙策诏吕范弈棋局面》《晋武帝诏王武子弈棋局面》等传世名局图谱。书中还记载有宋代国手的大量棋局、棋势、对战套路以及记谱方法,不仅使我们通过此书品鉴北宋以来围棋发展水平,而且其中的许多理论、招法对于今天的围棋对战仍然有很高的实用价值。

现藏于国家图书馆的南宋刻本《忘忧清乐集》为海内孤本,书用皮纸印造,字体优美,刊刻刀法娴熟,墨色青纯,具有典型的南宋浙江杭州地区刻书特色。该刻本流传有序,刊印不久被南宋陈振孙《直斋书录解题》收录。清朝初年,入藏版本学家钱曾述古堂,后为藏书家黄丕烈所得。黄氏请人重修改为蝴蝶装,并亲笔撰写题跋叙述得书始末和版本源流。此后,又先后经历汪士钟艺芸精舍、常熟瞿氏铁琴铜剑楼收藏,书上钤有士礼居、荛翁、士钟、阆源父、汪印振勋、铁琴铜剑楼、瞿印秉冲、良士眼福等印。20世纪50年代初,大藏书家丁福保先生出资购买此书捐给北京图书馆,也就是现在的国家图书馆。

《博物志》 古人的奇幻世界

□马小江

《博物志》是西晋博物学家张华著作的志怪小说集,取材于古籍,记载异境奇物、琐闻杂事、地理知识、人物传说,包括神话、古史、博物等内容,包罗万象。

“八月槎”典故出自《博物志》卷十,“旧说天河与海通。近世有人居海渚者,每年八月有浮槎去来,不失期……遥望宫中有织妇,见一丈夫牵牛渚次饮之……”记述了八月有人乘浮槎至天河的故事,这也是有关牛郎织女神话传说最早的文字记载。

“千日酒”典故出自《博物志》卷五,说中山有个叫狄希的奇人,特别擅长酿酒,其中最有名的就是千日酒,不管是谁,只要喝了这个酒,就会醉倒1000天才能苏醒。有个叫刘玄石的人喜欢喝酒,找到狄希,想尝尝千日酒。他喝了一小杯,感觉醇厚芳香,回味无穷,还想再喝。狄希怕有闪失,劝阻道:“你且暂时回去,他日再来。别看就这一小杯,你可能要醉眠千日喽。”刘玄石不信,悻悻告辞回家。回家后,刘玄石果然一醉不起,家里人都以为他醉死了,便为他发了丧。三年后,狄希想起讨酒吃的刘玄石,估计他应该酒醒了,便去看望,方得知刘玄石已经“死”了三年多。狄希急忙叫刘玄石的家人带上工具,一起去埋葬刘玄石的地方。人们赶到刘玄石墓前,只见坟墓上阵阵热气直冲天际。大家七手八脚破坟开棺,刘玄石醉眼惺忪,打着呵欠、拉长着声调说:“快哉,千日酒名不虚传,不枉大醉一场。”

《博物志》的作者张华是西汉名臣张良的十六世孙,知识渊博,是西晋时期政治家、文学家、藏书家。曹魏时,他历任太常博士、中书郎等职。西晋建立后,张华受到晋武帝重用;晋惠帝继位后,张华又被皇后贾南风委以朝政。后来,赵王司马伦发动政变,张华惨遭杀害。