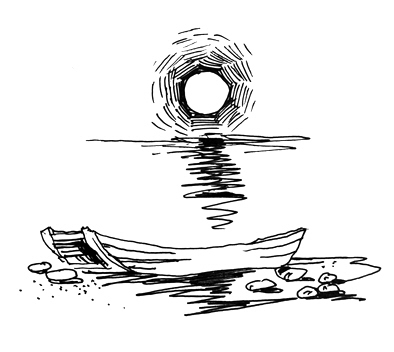

于是,水娃跟了娘舅。村口有条浅浅的上河连着淮水,往南两百里水路可以抵达长江口的青草湖。娘亲抱在船艄头,抚着水娃额头,泪水着。“水娃要听娘舅的话,过年后娘亲去看你。”水娃号啕不舍。

水路船摇,水娃想到娘亲摇篮时。一路躺在船里,望着朝霞游云。睡醒了,就念着娘亲。睡梦中,想着娘亲正缓缓摇着摇篮。

青草湖聚着一群从淮上来的乡民,只不过他们不种地了,都成为渔民。一年四季都在湖上漂着,根据渔汛期,选在不同地点泊岸。他们很少上岸,除非去买些必需品,或者就近买米蔬菜打点肉。湖

里打了鱼会有人在岸边等着收,剩下的留给自己。吃不掉的晒成鱼干,留到欠渔期作为菜点。

水娃跟着娘舅漂在青草湖上。次年淮上有乡人来,水娃拽着乡人衣角仰着头问娘亲,只回答说,你娘亲走了,就没下语。水娃不懂,后来乡人只说你娘亲改嫁远离他乡了,大伙都没见着了。

水娃渐渐大了,成为湖上都知的汉子水叔。风浪中,黝黑壮实。忙累了,水叔最喜欢躺在船头甲板上,看着蓝天白云,船身随湖水摇摆,像是娘亲的摇篮。

水叔在船上娶亲,媳妇也是邻村船家。起先的小船换成了大船,一家起居住船上。只不过大伙船一起固定在岸边,每天小娃们踏过跳板,登岸就近上学。船就是家,彼此相邻,闲了,跨过船板唠嗑或者商量着事儿。

水叔平时驾着机动小船,带着渔具赶着湖里捞上几网。近些年来,湖里鱼不如往年多了,鱼少了,鱼价也高了。

水叔也有大娃了,渐渐成家立事。水叔添了新船,船舱贴了囍字,算是大娃有了新家。这些年,水叔乡音未改,和湖上方言不同,在城一角,船上聊天有着自己的淮上话。

这年春,水叔家的几条船舱,聚着附近的船家。水叔添孙喜酒让湖岸边热闹着,大伙都恭喜着水爷,水爷喝着有点高,乐呵呵着。乡邻走后,水爷躺在船头,阳光正暖,热乎乎的,船声轻轻摇摆着,水爷想起娘亲,眼角落泪。

来年,鱼越来越难捕了。且不说捕上来鱼,个头比往要小了许多。水爷一急,将一网鱼孙全丢回湖里。大娃和水爷商量着,想上岸找个工。水爷不愿意,祖辈都是在船上,哪能上岸,再说岸上房子多贵。

爷俩争执不过半年,必须要上岸了。长江及沿岸湖泊封渔十年,所有湖泊里不给捕鱼,政府对渔民有政策补贴。

水爷家住进渔民新村,船家邻居都成了街坊。破船那天,水爷不忍心去看,自己在家喝酒喝高了。这些天来,水爷感觉周围环境好了,却发现自己闲了,打了一辈子鱼,上了岸,忽然发现啥也不会。最主要每晚睡得不踏实,哪像在船舱一摇一摆的,听得见湖水声。

大娃在渔民新村外开了饭店,生意不错。水爷有时过去帮忙,却感觉自己有时反而添乱。这天大娃正忙着,忽然接到水爷手机,有个陌生声音,说水爷在旧泊船岸边晕倒了。

那天,水爷被担架抬着,急匆匆往湖堤外公路下急救车小跑着。水爷恍恍惚惚,感觉躺在船头甲板上,湖上夕阳晚霞漂亮极了。摇晃之间,娘亲抱着摇篮头,抚着水爷的额头,微笑望着他。

文/杨 钧