改革开放40年来,服装作为跳动时代的音符,也在演绎着自己的故事。从满大街的“灰黑蓝”到如今的多姿多彩,从一衣多季到一季多衣,从光鲜亮丽的百货橱窗到网上淘宝,服装在社会发展的历程中成为最生动鲜活的记忆。“穿”越40年,内蒙古人民生活水平的提高,透过衣着的变化可以找到最直接的答案。

70年代:中山装是主流

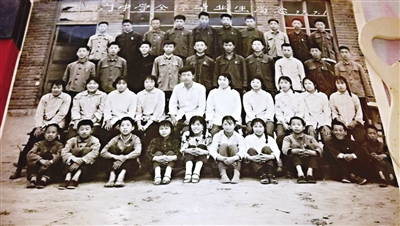

在呼和浩特市和林县西沟门村60岁的张相相家里,至今保留着一张1977年拍摄的西沟门中学毕业照。“你看,我们班里的男生集体穿着中山装,这是当时最流行的服装。那时候有件中山装,别提多神气了。”10月18日,张相相指着老照片对记者说。在70年代中后期,人们穿的服装主要是粗布衣裤,只有在重要场合才会穿中山装。中山装通常是用涤卡布缝制,涤卡、的确良是当时的上等布料,扯一尺要1块钱左右,还得拿布票到供销社买,往往做一身要穿好几个春节。张相相回忆,中山装的颜色以灰色、黑色、蓝色为主,在那个物资匮乏的年代,这3种颜色也是人们衣柜中的主色调。因此,素有“十亿人民一款衣,三种颜色盖大地”的说法。

对于中山装,家住玉泉区楠湖郦舍的高凤英同样有着深刻记忆,今年65岁的她,从21岁起便学会了给家人做衣服,哥哥和兄弟的第一套中山装都是她亲手缝制的。“家里不宽裕的家庭通常是扯了布料找裁缝裁剪,然后拿回家自己缝制,当时光量裁衣这一道手续,工费就2块钱。而这2块钱在那个年代却是笔大开销,够一家人几天的伙食了。”高凤英告诉记者,她的老家在武川县哈乐镇,为了节省工费,她没事就常常往镇里的裁缝铺跑,躲在一边偷偷学手艺。

80年代:喇叭裤成年轻人新宠

上世纪80年代改革开放以后,各式各样、五颜六色的服装涌入内蒙古,一场服装“革命”就此拉开。喇叭裤是这一时期年轻人的新宠。喇叭裤低腰短裆,紧裹臀部,裤腿从膝盖以下逐渐张开,长到覆盖鞋面,走起路来像一把扫帚在扫地,当时一度被视为奇装异服,尤其引起一些老年人的反感。

内蒙古社会科学院文学研究所所长巴·布和朝鲁对此深有体会。上世纪80年代初,还在赤峰市蒙古族中学就读的巴·布和朝鲁,看到城里的很多同学穿着喇叭裤,蓄着长发,戴着蛤蟆镜,酷帅的样子走在街上赚足了回头率,虽然心生羡慕,但因老师看不惯这样的穿着打扮,作为学生会干部他也只能假装对此嗤之以鼻。“穿得流里流气的,这成什么样子!”老师每每看到穿喇叭裤的同学总免不了这番说辞。私下里,喇叭裤却迅速形成潮流,甚至从牧区来的同学也千方百计将旧裤子的裤腿改成了喇叭形。

家住和林县公喇嘛镇的张文华,在当时也是最先追逐潮流的年轻人之一。“1983年,个体户刚刚放开,我去北京考察市场,准备回来做布料生意。当时穿的就是最流行的喇叭裤,走在街头吸引了不少人的目光。”10月21日,张文华笑着说,喇叭裤各种各样布料的都有,裤腿越宽越是时髦的象征。除了喇叭裤,还有草绿色的军便装也流行了一段时间,继而是各种碎花或者格子衬衫以及牛仔裤逐渐进入了人们的视野,选择范围也越来越宽。

90年代:服装开始多元化

上世纪90年代,随着改革开放的进程,人们的日子渐渐好了,这一时期,毛呢大衣、健美裤、西装、蝙蝠衫、连衣裙、夹克等不同服装同台竞秀,掀起一拨接一拨的时尚潮流。

“不像过去穿衣只讲究实用性,90年代的服装款式开始多元化,人们对品牌日益注重,穿衣风格也愈来愈大胆,吊带裙、露脐装、破洞牛仔裤,穿得我行我素。”10月22日,市民周继兰一边熨烫旗袍一边说。周继兰今年49岁,在呼和浩特市金旺角商城经营着一家旗袍店,在她的印象中,90年代初她每个月的工资还不到70元,当时刚流行一种叫毛哔叽呢大衣,她在商场专卖店的橱窗关注了很久,狠了狠心花去半年的工资买了一件,回到家没少挨父亲的骂。

54岁的王爱香也说,90年代相比80年代有了不小的突破,人们敢于穿健美裤和超短裙,大胆的暴露曲线美。尤其是健美裤,不管是卖菜的大妈,还是走在路上的小姑娘,几乎人手一条。到了90年代中后期,呼和浩特市沿街的各个品牌时装店、专卖店渐渐多了起来,人们穿着打扮也越来越时尚。

21世纪:服装更趋向个性化

“纵观改革开放40年,内蒙古人民的生活发生了翻天覆地的变化,从填饱肚子到走向小康,从灰黑蓝走向时装多元时尚化,生活水平正在不断提高。特别是进入2000年以后,人们对服饰有了更多的要求,从款式、质地、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。”10月22日,内蒙古工业大学轻工与纺织学院服装设计系的老师史慧博士接受记者采访时表示,1978年改革开放以后,服装走出“灰暗”的年代,色彩也从单一的灰黑蓝变得五颜六色,一些西方服饰进入中国市场,并且形成了一种社会潮流。到了2000年以后,人们对服装的追求从以往的“从众”心理到“追求个性”,不再盲目的被流行牵着走,而是追求独一无二。这一时期,内蒙古的民族服饰逐步复苏,新材料、新结构、新工艺的引进,使得新式蒙古族服饰吸引了大众的眼球,一些时尚又不乏现代感的蒙古族元素服装走进了内蒙古人民的日常生活,但更多的是强调高级定制。大家通过服装彰显个性,通过服装寻找民族身份,穿衣风格越来越自信,越来越从容。

老裁缝见证百姓衣着变迁

“你好,新买了两条裤子,有点长了,麻烦给我改改”“吕师傅,家里老爷子想要做条裤子,得空能否上楼给量一量”……10月23日上午,在呼和浩特市附中东巷的玉兰裁缝店,一拨接一拨的顾客七嘴八舌地说。吕玉兰脚蹬着缝纫机,一边从容地应答,一边忙乎着手里的活计。

吕玉兰今年60岁,是上世纪90年代有名的裁缝,她也在几十年的裁缝生涯中见证了内蒙古百姓的穿衣变化。“改革开放让我过上了今天的好日子。”吕玉兰回忆,裁缝在过去是个吃香的营生,她是跟着南方来的一个老师傅学习的裁缝手艺。学徒3年后,吕玉兰90年代初在金地商城附近开了第一家裁缝店,后来又搬到师大北门,直到1999年,才搬到现在的地方。在吕玉兰的记忆中,2000年之前,人们的衣着大多是量体裁衣,一到年根,店里门庭若市,不少人为了拿到新衣服,一个星期要跑好几趟。最忙的时候,她一天加班加点要做4条裤子2件大衣。90年代中后期制作衣服的最多,男士们以西装为主,女士以裙子为主。如今,随着互联网的发展,做衣服的人渐渐少了,人们买衣服多是通过商场或者网上购买,但随之而来的是改衣服的人越来越多。“网购的衣服不像过去人工测量、裁剪那么合体,每天至少不下50人跑到店里改衣服,星期天更多。以前改裤边才2块钱,后来涨到5块、7块,现在是10块钱。”吕玉兰说。