日前,由内蒙古文史研究馆主办的“大美北疆——内蒙古自治区文史研究馆建馆70周年书画展暨华北省市邀请展”,在呼和浩特内蒙古美术馆开展。来自中央文史研究馆和天津市、北京市、山东省、河北省、山西省、内蒙古自治区等省市文史研究馆的书画作品,占满了四个展厅。其中,最有意义的是关于“蒙古马”“老黄牛”“千里驼”的题材,无论出现在绘画中还是书法、篆刻中,均体现了老道、厚重、肃穆的精、气、神。

在书法作品中,曹彪馆员笔笔苍劲的“马”字,尽显出中华民族文化的自信。一个题目“蒙古马赋”,一首诗“去若强弓乍放弦,来如雷滚地生烟,金鬃电尾千条线,烈马骁腾震九边”,选自《内蒙古赋》中的一句“马背兴邦,名就功成”,均有“馬”字,书家用笔格外讲究、精致。有的棱角分明,有的遒劲稳健,有的动态中显豪迈,有的静态中显沉稳。展现在“蒙古马”家乡——祖国北疆的这些书法作品,让观众在书法家用墨的浓淡之间、结构的疏密之中、布局的张弛之内、笔力的轻重之差,见出作者对“吃苦耐劳、一往无前、不达目的誓不罢休”的“蒙古马”精神的艺术化表述。康新民馆员的一副“天行健,君子以自强不息”的作品,尽管没有“马”字,所强调的自觉、自立、自尊、自信、自强的精神却是与“蒙古马精神”息息相关的。

周荣生曾是内蒙古美术家协会主席,展览中,他的一副国画《驰》,因揭示了人与骏马之间的默契而令人难忘。迄今,以马喻人、以人化马的作品不在少数,但“人马合一”到出神入化境地的作品,却是需要长久的、雄厚的生活基础和深切的体验与情感的。你看,画面上那匹扬鬃奋蹄的骏马,每一块肌肉和每一根骨头都刚劲有力,马背上的蒙古族汉子,高颧骨、细长眼、高鼻梁,完全沉浸在烈马追风的惬意中,让观众感受到一种酣畅淋漓、恣肆无束的畅然和快意。孙志钧的《夏日牧场》,虽然借助了些许西方点彩的技巧与中国画水墨融合的技法,让观众看到的只是骑手的背影,但若没有北疆草原生活的积淀,是不会在构图中细腻地描绘出三个牧人与六匹骏马的——因为,远行的牧人若没有备用的马匹,即使目标明确,马力不逮,也枉然。

张建国馆员是久居河套平原的老画家,他的创作总是以逼真的细节见长,体现出了“按照生活本来样子”进行创作的现实主义风格。画展中,一副《呵护》为题目的作品给观众留下了深刻印象。猛一看,视觉效果酷似摄影作品,细细看来才发现是一幅油画。黄土地上,一位农民正在为一垄罩着塑料布的庄稼浇水。左腿跪着,右腿弯曲着,裤子和鞋沾满泥土,双手抓着水管正在小心翼翼地浇灌庄稼的幼苗,平静的神情透着几分慈祥,像是在伺弄自己的孩子……此刻一系列的古训会跃然于观众的脑海——“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”“民以食为天”……我们倡导“勤劳、奋斗、奉献、创新、勤俭节约精神”,整幅作品闪烁出颂扬劳动者精神的光辉。

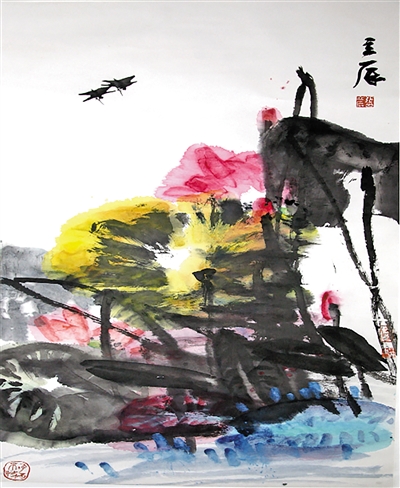

从自然风光的写意到文人骚客的雅趣,从花卉兰竹到苍松翠柏,从《吉兔》到《牧羊》,从《陇上玫瑰》到《秋山气象》,从《吉祥草原》到《大兴安岭》,从《流逝的记忆》到《香含秋露华》,从《盛世高歌》到《西山红叶好》,从《立望东山》到《黄土高原》,再从《路漫漫》《归》到《长城游记》……来自京、津、冀和晋、鲁、蒙的画家们用一种难能可贵的美学精神,将“眼中之物”转化为“胸中之物”,进而又形成了“手中之物”,以丹青笔墨,见证并留下祖国大好河山的雄阔,见证并记述伟大人民创造历史的豪迈。

从毛泽东的《沁园春·雪》到《浣溪沙·和柳亚子先生》,从鲁迅语录到光未然(张光年)的《黄河大合唱》歌词,从孟浩然诗句到感怀李大钊先生的“自作诗”,从荀子的格言到苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,支撑这些老书法家、篆刻家辛勤耕耘的是一种锲而不舍的精神。这是中国艺术家底气、骨气和志气的呈现。

参政咨询、文史研究、艺术创作、统战联谊,是文史研究馆馆员的职责。通过这次书画展的举办,观众不仅领悟到了祖国文化的博大精深和“人无我有”的独特性,而且也深深感受到,书画同源造就的“表意文字”,承载着我们祖先优秀的文化传统,值得进一步传承和发扬。

(本文图片均为内蒙古自治区文史研究馆建馆70周年书画展暨华北省市邀请展参展作品)