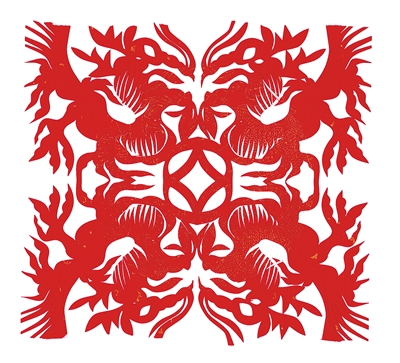

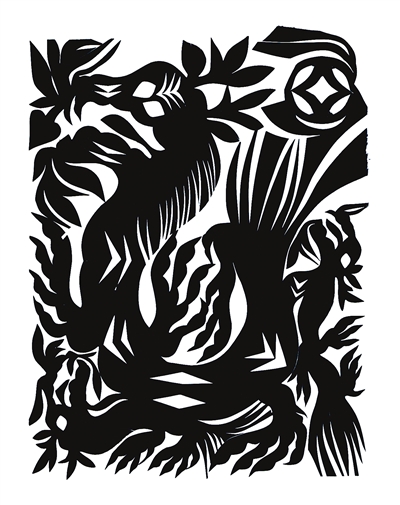

《龙腾北疆 国泰民安》《祥龙捧寿》《双龙撷仙草》《龙戏娃娃》《腾龙》《四龙戏珠》……和林格尔剪纸传习所展示的数百幅的“中国龙”剪纸作品,具有民族和地方特色,彰显北疆文化独特魅力,展现源远流长的龙文化。

源远流长的龙文化深厚传统

龙腾神州百业荣,春回大地万象新,中华大地迎来了充满祥和而温暖的吉祥龙年。龙作为中华民族的图腾,已经成为国人精神世界一个无可替代的特殊文化符号和情感寄托,几千年来连绵不断传承发展,形成一道极为壮观的龙文化绚烂图景,构成中华文化一个重要组成部分。

数千年传承发展,龙在民众精神世界形成一种融力量、生命、权威、勇敢、希望为一体,且具有超凡力量的综合体。《说文解字》称:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”汉代文学家王符认为龙有九似:头似驼,角似鹿,耳似牛,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎。龙非凡物,生子不同。在我国民间,流传“龙生九子,各有不同”的说法。明代李东阳所著《怀麓堂集》,把龙的九个儿子说成性格各异的殊物,九子分别是囚牛、睚眦、嘲风、蒲牢、狻猊、赑屃、狴犴、负屃、螭吻。在中国民间,龙俨然已经成为家喻户晓、童叟皆喜的灵瑞,形成深厚而独特的龙文化传承。

在辽阔的内蒙古大地,自古民间就有“二月二,龙抬头”的谚语,寓意春季来临,万物复苏,蛰龙开始萌生蠕动,一年的农事活动将开始;在内蒙古,农历二月初二,也称春龙节,许多地方的人们都要在这一天理发修面,以托“龙抬头”寓意,取祛病纳福之意。除此之外,在这一天人们要炖猪头,取意“龙威大发,富贵有余”,故此,这一天的饮食多以龙为名,吃春饼称“吃龙鳞”,吃米饭是“吃龙子”,吃馄饨为“吃龙眼”,吃饺子叫“吃龙耳”……古老的习俗寄托了人们祈盼一年风调雨顺、五谷丰登的美好期冀,体现出北疆文化的属性特质。

中国龙文化源远流长,龙脉清晰,龙韵绵长。出土于距今约8000年的兴隆洼文化遗址的石塑龙和出土于距今约6500年的仰韶文化遗址的蚌塑龙,是具备成熟的、完整的龙造型特质的龙文化遗存。

北疆自古龙兴地,塞外千年龙飞腾。龙文化传延滋生,各民族融合共生,内蒙古形成的丰富而奇特的龙文化基因构成中华龙文化的重要一支。如出土于翁牛特旗三星塔拉新石器时代红山文化玉龙,由墨绿色的岫岩玉雕琢而成,周身光洁,头部长吻修目,鬣鬃飞扬,躯体卷曲若钩。其造型生动,雕琢精美,被誉为“中华第一龙”。在内蒙古黄河“几字弯”区域,出土了龙形青铜饰牌等,再看和林格尔出土的鲜卑贵族墓壁画的龙踏仙草纹样,抑或从蒙古族搏克手跤服上绣的祥龙纹样等等,都可以窥探和感受到古老的龙文化观念和龙文化强大的生命力。除此,旧时在内蒙古黄河“几字弯”区域,每个村庄几乎都建有大小龙王庙,供奉龙王爷,百姓希望通过这种方式得到龙王庇佑,求一年风调雨顺、五谷丰登。还有在元宵节都要舞龙灯、扎龙灯等等。生活在内蒙古的各民族人民,在生产生活中形成了深厚的龙文化传统,代代相传,历久弥新。

独具神韵的龙纹样剪纸艺术

“独具风韵的中华龙文化,孕育了独一无二的龙主题造型。人们爱龙、崇龙,在各种岁时节令、信俗礼仪中都有龙造型的各种表现,这种龙纹样造型集中体现在诸如剪纸、面塑、刺绣、民间绘画、泥塑雕刻、工艺制作等,反映出劳动人民的智慧和精神追求。”中国剪纸(和林格尔剪纸)国家级代表性传承人段建珺说。

初春的阳光透过玻璃窗,洒在老屋的炕上。几位妇女在炕上铺一块布,对窗盘腿而坐,然后一手捏红纸,一手拿剪刀,神情专注地剪《龙戏娃娃》。这是在和林格尔县一个古村落看到的画面。欣赏和林格尔剪纸传承人创作的“龙” ,形象多采用粗犷轮廓,又用细线条加以衬托。几十年前,老一辈民间剪纸艺术家段莲女剪的“龙”灵活生动,富有动感,远近闻名,她的龙纹样流传至今。

农历二月初二,走进段建珺的剪纸工作室,又被他创作的100余幅大大小小的龙文化主题剪纸作品所震撼。映衬着雪白的底纸,一条条赤色的腾龙跃然纸上,剪纸作品大者有数米,气势磅礴,神韵尽现,小的作品仅有巴掌大小,虽小,却在他的剪刀下灵韵必现,出神入化,真正做到了“尽精微,致广大”的审美境界。段建珺采用他所创立的草原大写意表现手法向人们传递出一位传承人的北疆文化情怀。他手里捧着一张刚刚装裱好的龙纹样剪纸作品《祥龙捧寿》说:“我小的时候就会剪《祥龙捧寿》,老人们在春节张贴窗花的时候,都要把这种剪有龙和寿字纹样的剪纸贴在纸窗的正中央,期望来年风调雨顺、人寿年丰。”细观他的另一幅剪纸作品《神龙护娃》,其中心是一个正面的立式男娃,造型肥硕可爱,手里拿着仙艾,人物左右各剪一条龙,昂首挺胸,特别出神,龙的四肢翻卷腾空,随着龙身自然穿插在画面中,感觉整条龙都活了,内心不由地赞叹其高超的剪纸技艺。段建珺说:“这种剪纸纹样过去人们在春节,特别是遇上龙年,一定要恭恭敬敬张贴在居室最重要的位置,剪纸中的男娃并不是单纯表示小孩子,而是代表这个家族的所有人,而龙分左右就是寓意对这个家族的佑护。”有专家认为,和林格尔剪纸文化遗存龙纹样,是极其珍贵的反映北疆龙崇拜文化观念的重要民俗佐证,具有不可替代的民俗学、考古学文化意义。如今,这些古老的龙文化符号在剪纸传承人手中得到传承和弘扬,让龙纹样剪纸艺术后继有人,也是文化之幸。进入新时代,段建珺把他手中的龙纹样剪纸艺术传授给年轻的剪纸传承人,同时也把它引入高校课堂,每个星期,他都要去内蒙古艺术学院文化产业管理学院传授和展示剪纸技艺和理论,让大学生们零距离体验龙纹样剪纸艺术。

说话间,段建珺的学生已剪出一幅 《腾龙》,虽然只有10多厘米见方,画面中却有大小三条形态各异的龙。据了解,龙纹样剪纸艺术以高度简约而神韵独现备受人们的喜爱,被视为剪纸珍品。

“民俗剪纸中的龙,大多有‘祥龙献瑞’之意,属于北疆文化的范畴,是源远流长、连绵不断、赓续数千载的民间技艺。我们要传承延续好这种内在的文化追求。在民俗剪纸创作中,怀着一颗诚意之心剪出渗透在它生命中的那种神韵,剪出真正美的、有生命的、蕴含丰富文化内涵的中国龙。我们应进一步保护挖掘民俗剪纸文化,对民俗剪纸的艺术表现和文化意蕴进行不断的探索和研究。”段建珺说。

(剪纸作品图片均由和林格尔剪纸传承人提供)