如今,气象服务不再只是提醒阴晴冷暖,而是利用人工智能、移动通信、物联网等新一代信息技术,为广大公众、各行各业提供更加精细化、专业化、多样化的服务。而作物从播种到收获,牲畜从出生到出栏,农牧业生产的每一个环节,都与温度、降水、光照、风等气象条件息息相关。2000年,自治区生态与农业气象中心便组建起专业团队深耕农牧业气象。如今,乘着算力时代的浪潮,我们利用人工智能等技术为气象服务装上“智慧芯”,让更精准、更专业的智慧气象服务直达田间地头。

水资源短缺是制约内蒙古农业稳产增收的关键因素,如何精打细算用好每一滴水,是我们研发的重点之一。2019年以来,内蒙古气象局研发适用于滴灌、喷灌和漫灌等多种方式的节水灌溉气象预报服务技术。就像给农田配了个专属气象管家——融合土壤墒情、作物长势等12类数据,系统自动为农户推送未来10天“何时浇、浇多少”的灌溉方案,从而指导种植大户和农户适时适量灌溉,实现稳产增收。

该项技术作为节约用水重要措施,写入2023年内蒙古自治区一号文件、《内蒙古自治区推进水资源节约集约利用总体方案》和气象农牧联合印发的《气象为农牧服务高质量发展工作方案》。经过中国气象局组织推广,该项技术已应用于辽宁、吉林、黑龙江等14个省区。

提升农牧业气象专业化与精准化水平,是筑牢国家粮食安全防线、助推农牧民增收的关键支撑。当前内蒙古智慧农牧业气象服务虽取得阶段性突破,但对人工智能、大数据等新技术的深度应用仍处于探索期,其中一个重要原因就是数据量级瓶颈限制——作物发育期图像、田间小气候等核心数据收集不足,距离训练农牧业气象大模型所需的亿级数据量还存在较大差距。

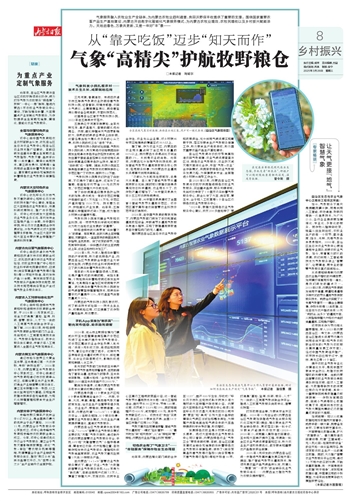

如何破题?可以从收集数据和用好数据两方面着手,就像学做一顿大餐,既要备足食材,又要练好厨艺基本功。一方面要强化数据采集,扩大“数据粮仓”。借力高标准农田建设等,构建“卫星遥感+无人机巡田+地面物联设备”的空天地一体化监测网络,持续获取农牧业生产一线的真实数据。同时,大力推广智慧农业气象服务平台应用,通过7.2万用户的实时反馈,不断丰富数据集;另一方面是把手头数据“吃干榨净”,深挖现有数据价值,并搭建实用的分析模型,为将来训练更复杂的大模型积累经验。

(本报记者方圆整理)