文化是民族生存和发展的重要力量。人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。中华民族有着5000多年的文明史,近代以前中国一直是世界强国之一。在几千年的历史流变中,中华民族从来不是一帆风顺的,遇到了无数艰难困苦,但我们都挺过来、走过来了,其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化,为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。

——摘自习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)

正月十五元宵节又称灯节,全国各地张灯结彩,花灯装点出“火树银花不夜天”的热闹图景,延续着春节的红火喜庆。

春节前,几千盏非遗灯笼亮相呼和浩特市的民族商场非遗年货节,五颜六色的灯笼光彩夺目。

今年49岁的杜学龙从小跟爷爷学习制作灯笼,现在不仅开办了灯笼工厂,还作为手工编织灯笼技艺的内蒙古自治区级非遗代表性传承人,传承灯笼制作技艺、弘扬传统灯笼文化。

传承千年 传说有趣

元宵节作为中国的传统节日,早在2000多年前的西汉就有记载。汉文帝时,下令将正月十五定为元宵节。汉武帝时,祭祀活动定在正月十五。司马迁创建太初历时,将元宵节确定为重大节日。

元宵节与春节相接,白昼为市,热闹非凡,夜间燃灯,蔚为壮观。汉代元宵节时间为1天,唐代为3天,宋代则长达5天,明代更是自初八点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整10天。那精巧、多彩的灯火,更使其成为春节期间娱乐活动的高潮。至清代,又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等“百戏”内容,只是节期缩短为四到五天。

元宵节的来历,民间还有有趣的传说。传说,在很久以前,凶禽猛兽很多,四处伤害人和牲畜,人们组织起来去打它们, 有一只神鸟因为迷路而降落人间,却意外地被不知情的猎人给射死了。天帝知道后十分震怒,立即传旨,下令让天兵于正月十五日到人间放火,把人间的人畜通通烧死。天帝的女儿心地善良,不忍心百姓无辜受难,就冒着生命危险,偷偷驾着祥云来到人间,把这个消息告诉了人们。众人听说了这个消息,吓得不知如何是好,过了好久,才有个老人想出个法子,他说:“在正月十四、十五、十六这三天,每户人家都在家里张灯结彩、点响爆竹、 燃放烟火,这样一来,天帝就会以为人们都被烧死了。”

到了正月十五这天晚上,天帝往下一看,发觉人间一片红光,响声震天,连续两个夜晚都是如此,以为是大火燃烧的火焰,心中大快。人们就这样保住了自己的生命及财产。为了纪念这次成功避难,从此每到正月十五,家家户户都悬挂灯笼、放烟火,来纪念这个日子。

“北漂”创业 发展传承

杜学龙7岁就开始跟着爷爷学习制作灯笼,从小对古灯制作颇感兴趣,长大后经常对古朴铁艺、工艺纱灯等传统成品灯进行研究。

他15岁来到北京,几年后,经亲戚介绍,在北京的一家大型灯笼制作厂工作。在几年的工作中,他逐渐从中看到了商机,决定自己开公司,把灯笼产业做大做强。

2002年,他在北京开办了一家小型灯笼家庭作坊,创业之初,他每天骑着三轮车往返56公里到农村收购半成品,然后再进行整形、染布、贴布,加工成成品,之后拿到北京的古玩市场进行售卖。

“两个月后,我接到了天津市鼓楼市场的一笔订单,挣了7000元,这是我的第一桶金,我终于看到了回头钱。”杜学龙说。

2014年,“北漂”的杜学龙返乡创业,回到家乡锡林郭勒盟太仆寺旗成立了灯笼公司。

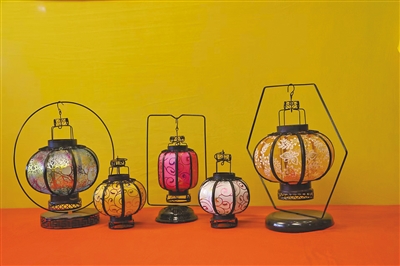

小时候,爷爷教杜学龙做的灯笼只有圆形和方形两种,现在他不断创新,灯笼的种类已经突破300种。

“以前过年的时候,长辈们用红纸给我们糊个小灯笼,玩几天就破掉了。现在大家买灯笼,还希望作为装饰品能够长时间摆放在家中,所以对灯笼的质量、样式有了更多要求,我们只有不断创新才能与时俱进。”杜学龙说。

2017年,内蒙古师范大学将杜学龙的灯笼公司确定为县域文化产业研究基地,组织学生在课余时间到灯笼厂研学,还将杜学龙请进课堂,手把手教学生们制作灯笼作品。

解决就业 拓展市场

“我们制作的灯笼有个最突出的特点,就是骨架在外面。”杜学龙指着一串六角宫灯说:“先用铁丝制成骨架,再将染色的绸布糊在铁丝内侧,糊布时把手伸进灯笼里面,遇上小灯笼只能伸进两根手指或者一把镊子,制作时十分考验细心。”杜学龙说,“我们厂的灯笼,不仅装点了太仆寺旗,还走出内蒙古,到河北张家口参加国际灯笼节;走出国门,远销到马来西亚、日本和韩国。”

为了弘扬灯笼文化,杜学龙多次开展非遗体验活动,邀请太仆寺旗的中小学生走进灯笼厂体验灯笼制作技艺。“通过参加活动,孩子们对灯笼有了更全面的认识,了解了灯笼在中华传统文化中的内涵。”他说。

传承非遗也是杜学龙的心愿。“希望人们不仅在元宵节的时候点亮传统灯笼,还要让传统灯笼的光照亮更多的地方、照亮更多的人。”

杜学龙在创新灯笼制作工艺的同时,还扶持解决残疾人就业300余人。他的公司主要雇用残疾人、下岗职工和就业困难人员,现有的42名员工中,12名员工患有不同情况的腿疾、智障等。

谈到将来的发展,杜学龙满怀信心:“根据市场需求,进一步扩大生产规模,增加员工至100名左右,并以合作社形式带动更多村民、残疾人一起增收。同时,开通网上销售渠道,通过互联网把灯笼销售到更多地方。”