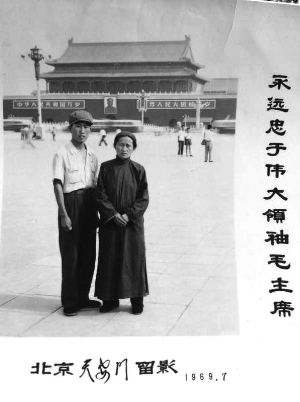

| 与妈妈合影 |

|

前些年,我读过一本书,是蒙古国作家达·哈丹巴特尔写的。书名叫《写给妈妈的信》,真是一本令人爱不释手的书。我一口气把它读完,感动得眼泪打湿了书页。作者是个单亲家庭的孩子,从小没了父亲,孤儿寡母,相依为命。由于家住乌兰巴托市郊,上世纪五六十年代,他和母亲照了很多合影照片。后来,母亲去世后,他每当思念母亲,就翻出过去的照片,回忆当时拍照片时的情景,一幕幕生动的故事就流淌了出来。一幅照片,就是一段故事,他就把它记录下来,以给母亲写信的方式回忆那段往事,终于写成了这部文字生动,感情真挚的书——《写给妈妈的信》。当时,我一边读这部书,一边非常羡慕他当时有条件和母亲拍合影照。

这些年,社会发展瞬息万变,手机迅速普及,手机档次一个比一个好,可以拍照,无论大人小孩,谁都可以随时随地拍。拍个合影照,简直是小菜一碟,不足挂齿。

无奈我生不逢时,我老家在哲里木盟(今通辽市)库伦旗北部偏僻闭塞的乡下,离旗所在地100多华里,上世纪五六十年代去旗所在地,进照相馆里照相,就我们家的条件来说简直是可望不可即的事情。这是客观原因。但是,也有主观原因。七十年代之后,我已经当了干部,虽然那时候个人购买照相机也是凤毛麟角,但是借台相机,也不是不可能的事,并且我领着母亲去过库伦,赤峰,大板等城镇,可怎么就没有进照相馆照张合影照呢?是因为妈妈拖着病体,我求医问药、东奔西跑,没有顾得上?纵然有一千个理由,现在看都不是理由。我一想起便悔恨不已。不过,唯一让我感到欣慰的是,不管怎么说,我和妈妈在北京拍了一张合影照,成为我一生最珍贵的珍藏。

那是1969年夏天,我毕业分配到昭乌达盟(今赤峰市)巴林右旗工作不久。有一天,我收到大哥从老家来的一封信。信中告诉我,母亲患病。我向单位请假,急匆匆回到库伦旗老家,才知道妈妈患妇科病流血不止,身体很虚弱。可是,由于乡下妇女观念上的封建,患了妇科病,藏着掖着,小病拖成了大病。再说,乡下医生也缺乏这方面的知识和技术,诊断不了。我就把母亲接到库伦旗医院做检查,诊断结果出来了,医生悄悄告诉我,你妈妈得的是不好的病,初步怀疑是子宫癌,赶紧去大医院吧。那个时候,天津“6·26”医疗队正在巴林右旗,医生中有很高明的专家、教授,考虑到可以就近治疗,我就把妈妈接到巴林右旗。经天津“6·26”医疗队董教授检查诊断,库伦旗医院的诊断进一步得到了确认。董教授告诉我,医疗队设备和技术条件有限,她建议我去北京日坛医院,那是全国顶级肿瘤专科医院。我二话不说,立即领着母亲到了北京。在日坛医院检查的结果,是宫颈癌晚期,需要住院进行化疗,但当时床位很紧张,需要排队等候。

在等候病床的那些日子里,我和妈妈商量,来一趟北京不容易,想领上她逛逛街,起码到北海公园、颐和园等地方看看。但因为妈妈身体很虚弱,走不了那么远的路。最后,根据她的要求到天安门广场看了看。在她心目中,天安门就代表了北京。并在天安门广场照了一张合影,也算是完成了妈妈的夙愿。那么热的天,妈妈还穿着一身长袍。现在,我常常想,当时为什么不给妈妈买一身薄一点的夏装呢?也许是因为手头拮据的原因?妈妈住院需要一笔钱,那时我刚参加工作,手头很紧。但也不完全是这个原因。如果是个女孩子,想得细,肯定能考虑到这个事情。而男孩粗心大意,没有想到这些细节。我现在都不能原谅自己,我亏欠妈妈的实在是太多了!

我和母亲的这张合影,是我俩第一张,也是最后一张合影。母亲从北京治病回来不到两年,还是被癌症夺去了生命。这张照片是我妈妈留下的唯一一张照片,我们兄弟姊妹6个人中,我也算是最幸运的一个,和妈妈合了个影,其他人都没有得到这个机会。所以,他们几个都将这张合影视为珍宝,珍藏在相册里或镶在相框里挂在墙上。文/岱 钦