遍地风吹沙如麻,全民齐动为绿战。丘壑浅深皆美景,大漠披绿映晚霞。蓝天白云美如画,高原开出“生态花”。

这幅美丽的图景,是对鄂尔多斯生态保护和建设成果的高度概括。

鄂尔多斯生态发展史,就是一段波澜壮阔的推动绿色发展的历程。与沙搏斗,与绿为盟,走过艰难的“生态苦旅”,迎来生态宜居的“绿色家园”。沧海桑田,斗转星移,时间轴不停向前延展,延展出一条鲜明的绿色线,指针越是向前,绿的色彩愈是浓重。

绿色足迹

回溯历史,鄂尔多斯生态的步履历历在目、清晰可触,绿色记忆如泉涌动、无比鲜活。

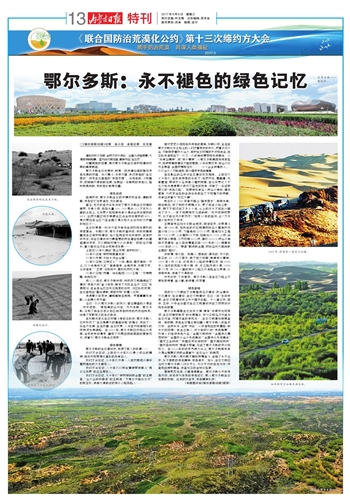

曾经,先天的自然条件决定了鄂尔多斯生态环境的脆弱,干旱少雨,年降水量150-350毫米,8.7万平方公里的土地上,毛乌素沙地和库布其沙漠占全市总面积的48%,丘陵沟壑区和干旱硬梁区占全市总面积的48%,是内蒙古自治区乃至全国沙漠化和水土流失较为严重的地区之一。

生态恢复是一场与大自然争夺生存权和发展权的艰苦革命。长期以来,鄂尔多斯历届市委、市政府高度重视生态保护和建设,始终坚持在开发中保护、在保护中开发,将生态建设作为最普惠的民生福祉和最大的基础建设来抓,不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长,着力推动经济社会可持续发展——

上世纪50年代提出“禁止开荒,保护牧场”;

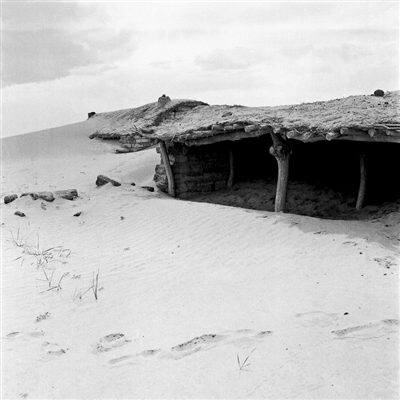

60年代实施“种树种草基本田”;

70年代开展“农林水综合治理”;

80年代实施“三种五小”“个体、集体、国家造林一齐上,以个体造林为主”“谁造谁有,合造共有,长期不变,允许继承”“‘五荒’划拨到户,草牧场两权分离”;

90年代实施“两翼一体战略和3153工程”,“反弹琵琶、逆向拉动”。

进入21世纪,鄂尔多斯市委、市政府又明确提出了建设“绿色大市”奋斗目标,制定了农牧业经济“三区”发展规划,在全自治区率先实施禁牧休牧、划区轮牧政策,生态呈现出“整体遏制、局部好转”的喜人态势。

绿满黄沙祭苍凉,鹰翔高原玉朗朗。芳草萋萋牛羊醉,众生携力变天堂!

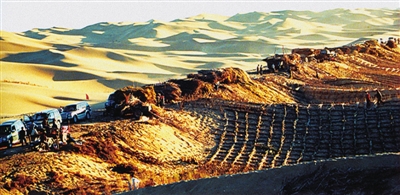

经过一代代鄂尔多斯人的努力,曾经肆虐的沙漠在一步步退却,一度枯瘦的山沟在一天天丰腴。鄂尔多斯,实现了由生态恶化地区向绿色城市的历史性转变,创造了可歌可泣的生态奇迹。

在长期与恶劣生态环境斗争的实践中,鄂尔多斯人逐步形成了“生态是最大的基础设施”的理念,走出了一条生产发展、生活改善、生态恢复、人与自然和谐相处的可持续发展道路。至2007年,鄂尔多斯已初现山川秀美、生机勃勃的景象,重现了内蒙古西部美丽的草原风光,被誉为“鄂尔多斯生态现象”。

绿色楷模

鄂尔多斯的生态建设史,写满了感人的故事——

我们不会忘记,上世纪六十年代以愚公移山的精神,向贫穷和荒漠化宣战的乌审召人。

我们不会忘记,七十年代只身一人把家搬进沙漠中植树造林的沙木腾老人。

我们不会忘记,八十年代以拼命精神带领群众“魂系毛乌素”的王玉珊老人。

我们不会忘记,九十年代“种树种到联合国”的王果香,“治沙治到中南海”的王明海,“不是女杰胜似女杰”的殷玉珍,缔造大漠奇迹的穿沙公路筑路人……

面对茫茫沙海和渐失绿色的草原,长期以来,生活在鄂尔多斯这片土地上的人们迈着艰辛的步伐,顶着滚滚沙尘,不断探索着防沙治沙、保护生态环境的方法和途径,在实践中涌现出了一代又一代的造林模范和先进群体。从“乌审召精神”,到“穿沙精神”;从鄂尔多斯集团走进恩格贝,到伊泰集团建设万亩甘草园;从乌日更达来,到治沙女杰王果香、全国劳模殷玉珍……一个个企业倾情投入,一代代治沙人不断涌现,接力谱写绿色新篇章。

宝日勒岱的名字与生态建设紧紧相连。上世纪六七十年代,在极其艰苦的条件下,她顶烈日、冒酷暑,风餐露宿,带领家乡各族群众植树种草,在毛乌素这个不毛之地与漫漫黄沙进行了坚定的抗争,开辟了一条征服荒沙的“绿色之路”。她带领乌审召人民治沙造林,建设草原,为改变当地的生存条件做出了不可磨灭的贡献,乌审召被誉为“牧区大寨”。

殷玉珍从1986年春天踏上“播绿苦旅”,起早贪黑,早出晚归,饿了就吃干粮喝冷水,累了就在沙地上歇一歇,脚下不知烫出了多少个泡,头上的汗水不知往沙里流了多少,一年不知要用坏几把铁锹。“我宁可种树累死,也不能让风沙欺负死!”她用32年的坚守,让7万多亩沙地变成了绿洲。

王果香号召妇女们联合起来,团结自救,与荒漠斗争。到1995年,她所在的达拉特旗树林召乡营造防风固沙林2744公顷,飞播造林2333公顷,营造妇女工程林1700公顷,义务植树98万株,控制流沙7100公顷,创建家庭小果园、小药材园80公顷,建成3333公顷治沙造田示范基地,全乡森林覆盖率由1987年的12%提高到1995年的21%。“果香”飘进联合国,树林召成为面向联合国的“窗口”。

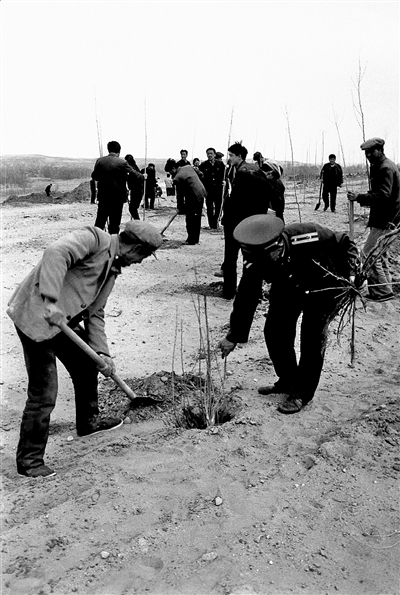

资财薄,穿沙巨。杭锦人,想新的、谋远的、干大的、做实的,以一代之苦干,换万世之甘甜,是谓穿沙精神。1997年6月16日,修筑穿沙公路的序幕拉开,由1000多人组成的筑路大军分南、中、北三路开进沙漠;1999年10月,长115公里的穿沙公路三级油路全线贯通,纵穿库布其,缔造了大漠奇迹……

岁月迁移,冬去春来。鄂尔多斯人在生态之路上不停地探寻着,奋斗着,前进着,收获着。

绿色新程

党的十八大提出了统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局,生态文明建设被上升为国家战略。十八届三中、四中、五中、六中全会都对生态文明建设作出了顶层设计和总体部署。

鄂尔多斯高擎生态优先大旗,秉承“资源开发可持续、生态环境可持续”的发展理念,努力实现经济效益与生态效益、环境效益的有机统一,生态文明建设硕果盈枝。新时期,绿色生态理念早已融入鄂尔多斯人的血液之中。全民参与,全民“作战”,从中涌现出的张喜旺、铁木尔巴图等一批生态新人,成为新时代的“绿色楷模”,引领人们继续绿色大业。“全国文明城市”“全国绿化模范城市”“全国防沙治沙先进集体”“全国绿化先进集体”“国家卫生城市”“中国优秀旅游城市”“国家园林城市”“国家森林城市”等诸多荣誉,见证了鄂尔多斯的变化和努力。在2014年的巴黎气候大会上,鄂尔多斯库布其沙漠治理模式被联合国誉为“生态治沙”的典范。

鄂尔多斯人用长期不懈的拼搏奋斗,诠释了永不止步、永不停歇的绿色精神、绿色追求。如今,生态文明已经成为鄂尔多斯人内化于心、外化于行的自觉行动,并呈现出神形兼备、丰盈充实的全域化格局。

草原繁花如海,沙里淘得真金。鄂尔多斯今天的绿色行动,定将作为未来的绿色记忆,载入鄂尔多斯生态发展的史册。任凭时光在变,绿色精神永存!

(本版图片由《鄂尔多斯日报》提供)