现存最早农书

□朱海燕

《氾胜之书》是西汉晚期的一部重要农学著作,与《齐民要术》《农书》《农政全书》合称中国古代四大农书。《氾胜之书》总结了西汉时期黄河流域劳动人民的农业活动经验,详细记录耕种、劳作、栽培等技术,为中国的农业发展奠定了坚实基础。

汉成帝时期,氾胜之曾为议郎,在今陕西关中平原地区教百姓耕种,获得丰收。《氾胜之书》主要内容包括耕作的基本原则、播种日期的选择、种子处理、农作物的栽培、收获、留种和贮藏技术﹑区种法等。就现存文字来看,对禾、黍、麦、稻、稗、大豆、小豆、枲、麻、瓜、瓠、芋、桑这13种农作物的栽培技术记载较为详细。区种法即区田法,在该书中占有重要地位。书中提到的溲种法、耕田法、种麦法、种瓜法、种瓠法、穗选法、调节稻田水温法、桑苗截乾法等,体现了因地制宜的科学种田方法。

氾胜之,正史中没有他的传,古籍中有关他的事迹也记载寥寥。他是西汉末年人,祖籍在山东氾水一带。氾胜之虽是山东人,但历史上留下印迹的主要活动却是在西汉京师地区指导农业生产。他在这些活动中积累的经验和资料是撰写农书的基础,他因《氾胜之书》闻名后世。

从现存有关《氾胜之书》的资料看,氾胜之具有突出的重农思想。他说:“神农之教,虽有石城汤池,带甲百万,而又无粟者,弗能守也。夫谷帛实天下之命。”把粮食布帛看作国计民生的命脉所系,是当时一些进步思想家的共识。氾胜之把推广先进的农业科学技术作为发展农业生产的重要途径。他曾经表彰一名卫尉:“卫尉前上蚕法,今上农法。民事人所忽略,卫尉懃之,忠国爱民之至。”在这里,他把推广先进农业科技,发展农业生产提高到“忠国爱民”的高度。可以说,《氾胜之书》正是在这种思想的指导下写成的。

宋以后的官私目录再未提及《氾胜之书》,该书在北宋亡佚。

《玉台新咏》 汉梁诗歌总集

□李喜庆

《玉台新咏》是一部汉朝至梁朝的诗歌总集,为徐陵于梁武帝时期写成,全书共10卷,收诗769首,计五言诗8卷,歌行1卷,五言四句诗1卷。除卷9的《越人歌》相传是春秋战国时期的作品,其余都是自汉魏迄萧梁的作品,更以南朝诗歌为最多。

“玉台”,指宫廷,《玉台新咏》就是宫延歌咏的新编诗集,编选很有特色,主要收集有关女性题材的诗歌,许多优秀诗歌赖此书得以保存。如脍炙人口的、我国古代篇幅最长的叙事诗《孔雀东南飞》就收录其中,其他收录的如《日出东南隅行》《羽林郎》《怨诗》《皑如山上雪》《上山采蘼芜》等都是优秀诗篇。

《玉台新咏》最早著录于《隋书•经籍志》,据有关学者研究,《玉台新咏》现存的本子应当以敦煌唐写本残卷为最早,在明代有很多版本,如明嘉靖二十八年五云溪馆活字本、明嘉靖兰雪堂活字本、明万历华亭杨钥刊本、明万历七年茅元帧重刊本并《续集》、明崇祯六年赵均小宛堂刻本等。其中以赵均小宛堂刻本最为著名,因为它是唯一继承了宋刻本的刻印本,雕刻非常精美,极有宋刻原味,从问世以来就受到学者和藏书家的青睐。

小宛堂刻本《玉台新咏》从刊印到现在,历经了300多年的岁月风雨,原刊本存世寥寥无几。文中的《玉台新咏》就是著名的小宛堂刻本,框高21厘米,宽13.7厘米,每半页15行,每行30字,四周单边,白口,现珍藏于无锡博物院。该刻本古色古香,小字精雕,字体、分行和避讳均符合宋版书的特点,因此,书后的三处晚清人题跋也都认为这是部珍贵的宋版书。但专家们经过比较考证,又认为它是明小宛堂刻本,是小宛堂对照宋版书刻印的这部明版书,其价值可以和真正的宋版书相媲美。

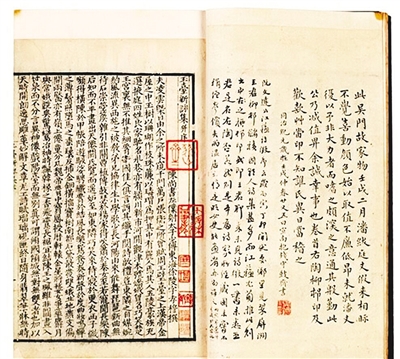

《聊斋志异》 蒲松龄的手稿

□郑学富

蒲松龄的《聊斋志异》手稿现存于辽宁省图书馆,是中国古典名著中唯一存世的作家手稿。该手稿是用竹纸抄写,共收237篇,其中除《库官》《酆都御史》《龙无目》《双灯》等31篇是他人代抄,其余206篇均为蒲松龄手抄。尤其珍贵的是在卷前《聊斋自志》文后钤有一枚“松龄”白文长方印,这是蒲氏手稿不可多得的佐证。书中眉栏上及各篇正文后间有蒲氏手录王士祯评语及佚名校语。手稿本《聊斋志异》具有极其珍贵的文物和学术价值,为研究《聊斋志异》的成书年代、分卷编次提供了直接的文本证据,是校补现行《聊斋志异》诸多版本文字舛误的第一手资料。

蒲松龄,字留仙,一字剑臣,别号柳泉,亦称柳泉居士,为清初淄川人。他早年热衷科举入仕,可屡试不第,只能以教书为生。康熙元年(1662年),22岁的蒲松龄开始撰写狐鬼故事。据清人笔记《三借庐笔谈》记载:蒲松龄每晨起就在大道边铺席于地,并摆设烟茶,坐待过往行人,以搜集奇闻异事。每听到一事,回家后就加以粉饰润色。康熙十八年(1679年)春,40岁的蒲松龄初次将手稿集结成书,名为《聊斋志异》,此后屡有增补。清初文学家王渔洋在朋友处结识蒲松龄后,对其十分赏识,以为奇才。王渔洋借阅《聊斋志异》后,欲以500两黄金购买手稿,被婉拒,于是在书卷后题诗评价曰:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。” 蒲松龄则作《次韵答王司寇阮亭先生见赠》答谢:“志异成书共笑之,布袍萧索鬓如丝。十年颇得黄州意,冷雨寒灯夜话时。”述说了创作之艰辛,表达了对王渔洋的感激之情。乾隆三十一年(1766),蒲松龄去世半个世纪,《聊斋志异》刊刻行世,从此广为流传。

《聊斋志异》收录短篇小说近500篇,或揭露封建统治的黑暗,或抨击科举制度的腐朽,或反抗封建礼教的束缚,具有丰富深刻的思想内涵。作品成功塑造了众多艺术典型,人物形象鲜明生动,故事情节曲折离奇,结构布局严谨巧妙,文笔简练,描写细腻,堪称文言短篇小说的巅峰之作。郭沫若曾题联赞道:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”。现代文学家老舍评价说:“鬼狐有性格,笑骂成文章。”

《聊斋志异》手稿按照蒲松龄“长支传书,次支传画”的遗训,由其长子蒲箬一支世代传存。清咸丰年间,其后人携带书稿辗转定居沈阳,因变故下半部手稿下落不明。1950年蒲氏后人将手稿捐赠人民政府,被辽宁省图书馆收藏至今。2019年,辽宁省图书馆首次对《聊斋志异》手稿本进行高清原件扫描影印发行,让读者跨越时空,一睹蒲松龄真迹。

《周髀算经》

古代数学课本

□马小江

《周髀算经》约成书于公元前2世纪,原名《周髀》,唐初规定它为国子监明算科教材之一,改名《周髀算经》。它是我国最古老的天文学和数学著作。该书主要内容是阐明盖天说和四分历法,并介绍了勾股定理及其在测量上的应用。采用最简便的方法确定天文历法,揭示日月星辰的运行规律,囊括四季更替、气候变化,包含南北有极、昼夜相推的道理。自此以后,历代数学家无不以《周髀算经》为参考,在此基础上不断创新和发展。

辽宁省图书馆珍藏的《周髀算经》二卷,为汉赵君卿注,北周甄鸾重述,有唐代杰出天文学家、数学家李淳风注释。此书是清初影宋抄本,版本价值极高。影抄本也叫影写本,影抄时先把白纸覆盖在世人稀见的宋元版本书页上,轻轻手钩描填,一点一画,一丝不苟,务求与原刻无毫厘之差。影抄本《周髀算经》书法工整,墨色浓润,字体有刻本棱峭之风,影抄之功绝佳,可乱真宋椠。影抄的方法是抄工比照底本摹写,是抄书的最高境界。

文中《周髀算经》曾入藏清宫,钤有“乾隆御览之宝”“天禄继鉴”“五福五代堂古稀天子宝”“八徵耄念之宝”等清宫藏书玺印。《周髀算经》版框高21.2厘米,宽15.5厘米。每半页9行,行18字,小字双行同,白口,单花鱼尾,四周双边。书中“玄”“弦”“桓”“慎”等字缺笔讳,版心下抄有刻工“蔡文”“吴题”“蔡政”等,可证为依宋代旧椠影抄成书。

影抄之书,世传绝少,本身版本价值极高,而此书又属影抄中之极品,可谓书林奇珍,在古籍中稀若星凤。

《武林旧事》 追忆临安风貌

□王家年

周密的《武林旧事》为追忆临安都市风貌之作,是他在宋亡不仕寓居杭州时所作的笔记。“武林”,为南宋都城临安,“笔记”为古代记录史学的一种文体,属野史类史学体裁。

周密在杭州生活的日子里,抱遗民之痛,致力于故国文献,辑录家乘旧闻,创作笔记体史学著作《武林旧事》《齐东野语》《癸辛杂识》等,为南宋笔记大家。

《武林旧事》全书共10卷。周密根据目睹耳闻和故书杂记﹐详述朝廷典礼﹑山川风俗﹑市肆经纪﹑四时节物﹑教坊乐部等情形。其中卷三“祭扫”写道:“清明前三日为寒食节,都城人家,皆插柳满檐,虽小坊幽曲,亦青青可爱,大家则加枣锢于柳上,然多取之湖堤。有诗云:莫把青青都折尽,明朝更有出城人。朝廷遣台臣、中使、宫人,车马朝飨诸陵,原庙荐献,用麦糕稠饧。而人家上冢者,多用枣锢姜豉。南北两山之间,车马纷然,而野祭者尤多,如大昭庆九曲等处,妇人泪妆素衣,提携儿女,酒壶肴罍……”其笔记体著作涉及面广,材料繁复,是研究南宋时期社会风俗文化等方面的重要文献。

周密,字公谨,南宋词人、文学家,祖籍济南,曾祖随宋室南渡来到吴兴。周密曾任义乌令、浙西帅司幕官等。周密以诗见长,为南宋末年雅词派领袖,作品格律严谨,风格秀雅。前期他多吟风弄月、宴饮酬唱,描绘西湖十景的组词《木兰花慢》,以文笔清丽而著称;后多为抒发亡国之恨和故国之思之作,如《一萼红·登蓬莱阁有感》叹曰:“回首天涯归梦,几魂飞西浦,泪洒东州。故国山川,故园心眼,还似王粲登楼。最负他、秦鬟妆镜,好河山、何事此时游?为唤狂吟老监,共赋消忧。”

我在友人经营的旧书店里阅读周密的《武林旧事》,版本为民国时期出的石印本,分上﹑中﹑下三册。我喜欢旧笔记,因为它有文化知识,有思想寄托,有审美趣味。正如文学作家李敬泽所说:“中国传统中,笔记是江湖、山林,是知识、趣味、想象力的后院、后园。”