□穆秀珍

说到古代文学瑰宝,人们自然想到唐诗、宋词、元曲,明清章回小说等,而作为元曲文学形式,里面就包含一种戏剧形式叫元杂剧,它以唱曲为主,在元代成就最高,涌现出了关汉卿、王实甫等杂剧作家以及《窦娥冤》《西厢记》等优秀作品。

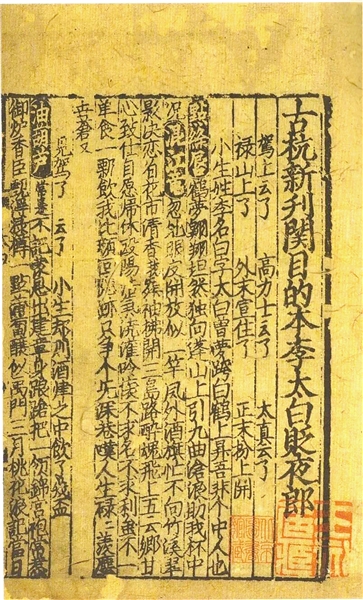

《元刊杂剧三十种》是现存元代杂剧的唯一元刊本,最初大约是由一些各自独立成册的单行本合订而成,不仅字体大小不一、行款疏密不一、刊刻者不一,就连书名也是近代著名学者王国维厘定的,但是此书的价值非同一般,保存了元杂剧文学剧本的原始风貌,成了后人研究元人杂剧的第一手资料。

《元刊杂剧三十种》既有元刊本,也有明刻本、明抄本,最为珍贵的是14种孤本,里面不仅保存如关汉卿的《西蜀梦》《拜月亭》《单刀会》《调风月》,郑光祖的《辅成王周公摄政》,金仁杰的《萧何月夜追韩信》等名家剧作,还保存无名氏的《鲠直张千替杀妻》《小张屠焚儿救母》等,这些剧作依靠《元刊杂剧三十种》流传到现在。

这14种孤本由于种种条件限制,剧本较为粗、简、短,大都只载唱词,有的只录曲文,不分楔子、折数,每折套曲前很少注宫调。其中写历史题材的有写张飞关羽死后要求除奸复仇的《西蜀梦》、为爱国英雄岳飞被害鸣冤的《东窗事犯》、写周武王死后王室内部矛盾的《周公摄政》,除此之外还有爱情剧、谴责剧等,既有悲剧也有喜剧。

《元刊杂剧三十种》的保存和收藏经历很坎坷,这部书最早的收藏者是明代李开先。李开先虽以诗文著称一时,但酷爱戏剧,一生写下了大量戏曲。他热心收藏元刊及元抄杂剧,给后人留下了宝贵的元杂剧遗产。清初校勘家何煌曾藏有此书,用以校勘明刻本元杂剧者五种,后被清中叶著名藏书家黄丕烈收藏,题为《元刻古今杂剧乙编》。至近代,此书辗转先被上虞罗振玉收藏,后又收藏于北京图书馆。1958年,郑振铎主持编撰《古本戏曲丛刊》四集出版,其中就有《元刊杂剧三十种》,珂罗版印,和原书不失毫厘。

《农桑辑要》 现存最早官修农书

□马小江

《农桑辑要》是元代初年司农司组织人员编纂的一部综合性农书,其时元已灭金,尚未并宋。正值黄河流域多年战乱、生产凋敝之际,此书编成后颁发各地作为指导农业生产之用。该书选辑古代至元初农书的有关内容,对13世纪以前北方中原地区农耕技术经验加以系统总结研究。全书分7卷、10篇,共6.5万字,包括《典训》《耕垦》《播种》《栽桑》《养蚕》《瓜菜》《果实》《竹木》《药材》《孽畜》10部分,另外有《岁月杂事》附于末尾,分别叙述我国古代有关农业的传统习惯和重农言论,以及各种作物的栽培,家畜、家禽的饲养等技术。

从《农桑辑要》的内容来看,此书包含四个显著的特点。第一次将桑蚕业与农业并重,栽桑、养蚕约占全书三分之一,从书名“农桑”即可一窥全貌。“新添”部分内容,虽然《农桑辑要》有三分之一的内容引自《齐民要术》,但又根据元代农业生产的发展现状增添了部分新的内容,如苎麻、木棉、西瓜、甘蔗的种植等,并明确注明“新添”。破除“风土论”。通过对苎麻、木棉种植方法的详细介绍,从理论上阐述了将这两种作物推广至北方的可能性,强调发挥人的主观能动性在农业生产中的重要性。除了引用《齐民要术》并且新添部分内容外,还引用了《士农必用》《务本新书》《韩氏直说》《农桑要旨》等农书的内容,而这些农书均已散佚,因此《农桑辑要》在客观上促进了农业生产经验的保存。

《农桑辑要》系官书,不提撰者姓名。据元刊本及各种史籍记载,孟祺、畅师文和苗好谦等曾参与编撰或修订、补充。本书在元代曾重刊多次,但以后流传的版本是清代编修《四库全书》时从明代《永乐大典》中辑出的。1979年上海图书馆影印出版了馆藏元刊大字孤本,发现流传版本错漏颇多,应以元刊本为准。

在《农桑辑要》之前,唐代有武则天删订的《兆人本业》和宋代的《真宗授时要录》,但这两部均已失传,因此它就成了我国现存最早的官修农书。该书是我国农业生产的总结,不仅通俗易懂,而且影响远及国外。

《棋经十三篇》 人生如棋 世事如棋

□秦延安

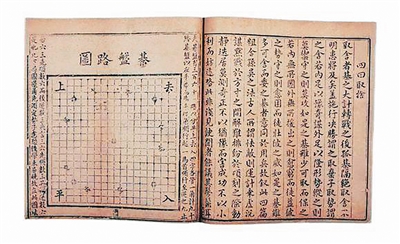

“尧造围棋,丹朱善之”。围棋自2000多年前诞生后,虽然黑白之间对弈不断,但直到宋朝才形成系统性的理论著作《棋经十三篇》。该书在继承中发展了中国古典围棋理论,辩证而系统地阐述了围棋的战略和战术,让我们知晓“以求其胜负之由,则至其所未至矣”。

围棋,春秋战国时称“弈”,东晋称“坐隐”“手谈”,北宋时因宋徽宗所言“忘忧清乐在枰棋”,又被称作“忘忧”“烂柯”。从战国时的《尹文子》开始,到班固的《弈旨》、马融的《围棋赋》,再到敦煌的写本《棋经》和王积薪的《十诀》,中国围棋的系统理论日趋成熟。特别是到了宋代,更是被推崇至极。从宋太祖、太宗直到宋徽宗、仁宗,都对围棋情有独钟,这也让《棋经十三篇》呼之欲出。

《棋经十三篇》在总结历代对弈经验基础上,引经据典,系统地对围棋进行了具有体系的论述。全书共分为《论局篇》《得算篇》《权与篇》《合战篇》《虚实篇》《自知篇》《审局篇》《度情篇》《斜正篇》《洞微篇》《名数篇》《品格篇》和《杂说篇》13篇,分别从棋盘、计算、布局、实战、战术、术语、审势、态度、棋风、品质等方面,对围棋的棋局构造、棋手等级、谋略胜算以及人格品质等进行了深入探讨。

“棋虽小道,实与兵合”。书中论棋而不止于棋,将棋理与兵法、军事相结合,通过棋盘四角,三百六格,讲述了博弈之道。“局方而静,棋圆而动;自古英雄,难出方圆”,正因为围棋蕴藏着众多用兵之道、战争谋术,所以才被历代帝王将相推崇。《棋经十三篇》系统地将“善胜者不争,善阵者不战。善战者不败,善败者不乱”的用兵之道,于围棋中道出,实属高明。

除此之外,《棋经十三篇》每一篇皆用经典语作结尾,将做人的道理和众多智慧贯穿整篇,于不动声色中给人教诲。比如,“自知者明”“穷则变、变则通、通则久”“人生而静,其情难见;感物而动,然后可辨。推之于棋,胜败可得而先验”等,让我们从棋理中读到人生的大智若愚。

人生如棋,世事如棋,能在棋经中将世事人生解析得如此通透,也许就是《棋经十三篇》经久不衰的原因吧。

《状元卷》 爱护百姓 尊重百姓

□郑学富

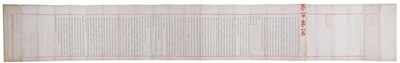

明代赵秉忠《状元卷》收藏于山东省青州市博物馆。《状元卷》十九折册页,前四折是仿宋体书写作者及其上三代的简历,首折上方钤有篆书“礼部之印”四字方印,末折骑缝处亦钤此印二分之一。这一部分是被弥封的,封条上盖有“弥封关防”的长印。后十五折为正文,用工整小楷写成,每折六行,全文共2460字。正文首页右上顶天头为明万历皇帝朱翊钧朱书“第一甲第一名”六个大字,后列着9位读卷官的职衔姓名,卷尾印有“印卷官礼部仪制清吏司署郎中事主事臣朱敬循”大字一行。《状元卷》通高47.6厘米,横长共268厘米,每折宽14.1厘米,三层宣纸装裱,封面、封底系全绫装裱。

赵秉忠(1573年—1626年),字季卿,青州府益都县人。万历二十六年(1598年),赵秉忠参加科举殿试,题目是 “问帝王之政和帝王之心”。他深入浅出分析了当时满目疮痍的社会现象,以凌厉的笔锋深刻地揭露了当时的社会矛盾和吏治的腐败,精辟阐述了改善吏治、兴邦治国的对策。他以古代帝王为先例,用诚恳的话语劝谏万历皇帝要振作精神,以身作则,指出这是寻求天下昌盛的先决条件。皇帝应该“立纪纲、饬法度、振怠惰、励精明”。他还提出“天民说”,指出皇帝 “所司之职,则曰天职,所治之民,则曰天民”。以民为天,把帝王和百姓放在同等地位上对待,提醒皇帝要爱护百姓、尊重百姓,这是民本思想的体现,也是状元卷的闪光点。他提出的十条治国建议,反映了他治国安邦的理念和变革图强的远大抱负,充分表现出忧国忧民的殷殷情怀。

万历皇帝看到赵秉忠的肺腑之言,再加上文笔流畅,书法秀美,甚是喜爱,钦点为状元。赵秉忠历任翰林院修撰、侍读学士、礼部侍郎,一生恪尽职守、廉洁勤政,他对魏忠贤专权跋扈愤懑不已,多次与其抗争,因此常遭到魏忠贤的诋诬弹劾,多次请求告退还乡,得到皇帝批准,晋升他为礼部尚书后致仕归里。赵秉忠53岁时抑郁而终。

赵秉忠去世后,赵家后人视《状元卷》为传家宝。1983年,赵秉忠第13代孙赵焕彬先生将《状元卷》捐献给青州市博物馆。同年6月,国内外文物专家鉴定《状元卷》是原件真品。该卷是中国大陆唯一的殿试状元卷真迹,填补了我国明代宫廷档案的空白,为研究我国科举制度提供了真实可靠的资料,被评为国家一级文物。

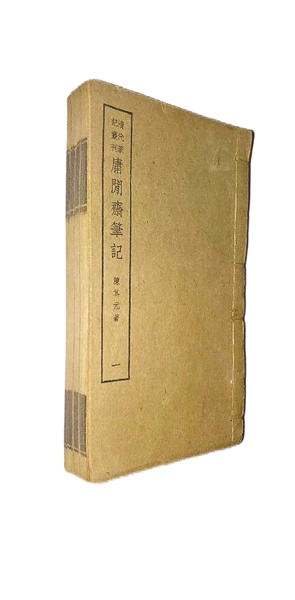

《庸闲斋笔记》 传奇小说 野史笔记

□王家年

清人陈其元,字子庄,晚年自号庸闲,生长在浙江海宁一个鼎族之家。先任直隶州知州,后发往江苏补用,受江苏巡抚丁日昌青睐,先后代理南汇、青浦、上海县的县令,62岁辞官,侨居武林。归来后泉石优游,娱情翰墨,遂成《庸闲斋笔记》,先得8卷,后补写4卷,共12卷,计14万余言。

《庸闲斋笔记》文言笔记集,有扫叶山房宣统三年石印本、申报馆铅印本、进步书局石印本,卷首有同治十三年俞樾《序言》。全书收录约300篇,体式兼传奇小说与野史笔记,详述清末官场轶事、典章制度、重要史事,还收有地方民俗、中外交涉等资料,也有人间俗事。如《迷信扶乩受祸》,写无锡人唐雅亭以县尉起家,累迁至浙江慈溪令,为人很有才干,惟迷信扶乩,举凡出差、乔迁、会友、游赏等一举一动,事无巨细,必先扶乩而后行。后遇兵乱,依乩语而安然家居,致被乱兵所掳,拷打而死,其家也成丘墟,尸骸狼藉。足见陈其元反对迷信。

笔者读过《庸闲斋笔记》,有2个故事印象颇深。其一是记载陈其元任青浦县令期间,城内有来报盗者,陈其元现场勘察后,定性为“劫盗”。第二天具补供词时,事主又称“是窃”,嗫嚅曰:“赃数无多”。陈其元也明白,“盗其咎重”,报上去自己受连累,可改“盗”为“窃”不符合事实。最后他仍按“盗”上报,“得降一级调用处分”。陈其元宁愿受罚也要尊重事实,其正直无私的操守令人肃然起敬。

第二个故事是说苏州制造金箔的工匠很多,为了防止工匠过多形成竞争,金箔行业的工匠们自定规章,每个工匠每3年才能带一个徒弟。同治年间,苏州金箔行业要向朝廷上贡“飞金”,有个工匠借着这个由头向地方官府申请“办贡”,地方官得到好处后批准了申请。这个工匠得到官府的批准,撇开同行的约定,以要加速完成上贡“飞金”为理由,广招学徒,每个学徒进门还要交六百文见师礼。同行工匠群情激愤,可又不敢去惹官府,于是有人援引“咬死不抵命”之说,得到大家附和,一同涌进那个破坏规矩的工匠家,揪住他,你一口、我—口,把他咬死后大家一哄而散。县官得到报告匆忙赶来,当场验尸,检验尸体上咬伤123处。发出拘票拘拿全体金箔工匠受审,可人多嘴杂,搞不清是谁咬的第一口、谁咬到了致命处。这么多工匠都治罪也不可能,于是只好按“法不责众”的古训,将那个先说出“咬死不抵命”的倒霉工匠提出来抵命,其余工匠一律释放回家。

故事里只治一人之罪,说明了中国古代“法不责众”的刑事政策传统,在几个人共同犯罪的处理上采用区分首从的方法。在唐代以后的法律中都规定,只要是法条中对于犯罪的处置没有“皆”字的,就一律要按照区分首犯、从犯的方法进行处置。唐代以后的法律都规定,共同犯罪的首犯是指“造意”者,也就是犯罪主谋。一家人共同犯罪的,尊长为首犯,但如是“侵损于人”的犯罪,比如盗窃、伤害之类的,依旧按一般的首犯、从犯确定原则。不要小看“减刑一等”,按古代法律“二死三流同为一减”的规定,斩首罪“减刑一等”,就减到流放三千里;流三千里“减刑一等”,就是减为徒刑三年,不用远赴外地了。

俞樾《序言》说:“《庸闲斋笔记》一书,首述家门盛迹,先世轶事,次及游宦见闻,下逮诙谐游戏之类,斐然可观。”