范文的经典

□朱卫东

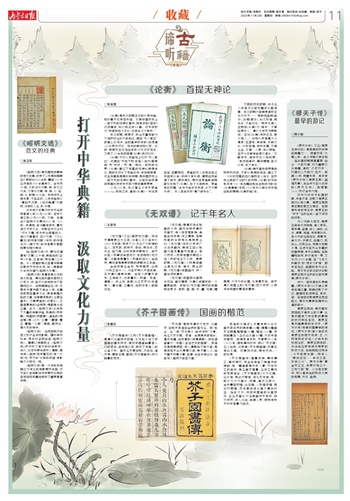

《昭明文选》是我国现存最早的诗文总集,收录了从东周到南朝梁代跨越近800余年、囊括130多名作者的700余篇诗文。全书共30卷,大致划分为赋、诗、杂文三大类,又细分为赋、诗、骚、七、诏、册、令、教等38小类。所选作家上起先秦,下至梁初,入选作品则以“事出于沉思,义归乎翰藻”为原则,没有收入经、史、子等。

这本诗文总集约成书于梁武帝普通七年(公元526年) 至中大通三年(公元531年) 之间。主编梁代昭明太子萧统(501年-531年),字德施,自幼酷爱读书,喜好结交才学之士。史载他与文士们“讨论文籍,或与学士商榷古今,继以文章著述,率以为常。”《文心雕龙》的作者刘勰、《宋书》的作者沈约、《南齐书》的作者萧子显都和萧统相交颇深。

除《昭明文选》外,萧统还编著有《文集》二十卷,典诰类的《正序》十卷,五言诗《英华集》二十卷。令人惋惜的是这些著作原集已散佚于历史长河,后人搜集部分余作统编为《昭明太子集》。

《昭明文选》有着非常系统的选文标准。萧统把我国先秦两汉以来文、史、哲不分的现象作了梳理和区分。他明确提出经、史、子等学术著作都不适合入选,注重选取那些富有文采、具有典雅风格的文章,如秦朝李斯的《上秦始皇书》、汉朝贾谊的《过秦论》、三国诸葛亮的《出师表》等都是千古名篇。此外,《昭明文选》也选录了大量的诗赋作品,张衡的《两京赋》、班固的《两都赋》、潘岳的《西征赋》等,以及“三曹”(曹操、曹丕、曹植)“二谢”(谢朓、谢灵运)等大家的诗作。

《昭明文选》一经问世就对后世文坛产生深远影响。隋炀帝开科举,考试内容就出自《昭明文选》。唐朝以诗赋取士,《昭明文选》俨然成了官方的科举教材。宋代,这本书更受读书人青睐,南宋诗人陆游《老学菴笔记》有“《文选》烂,秀才半”这样的谚语,其影响之大可见一斑。

《昭明文选》第一次将咏史诗确立为独立的诗歌题材类型,对于后代在诗歌创作中题材运用的自觉性和丰富性起到了重要奠基作用。

《论衡》 首提无神论

□张宝清

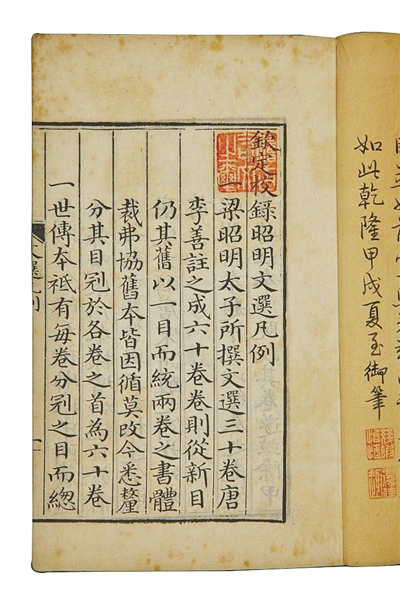

《论衡》是东汉时期王充的代表作品,现珍藏于北京图书馆。它是中国历史上一部不朽的无神论著作,因其中的《招致》仅存篇目,所以现实存84篇。该书被称为“疾虚妄古之实论,讥世俗汉之异书。”

东汉时期,思想家、政治家董仲舒为了维护统治阶级的地位,提出“天人感应”的唯心论观点,当时皇帝钦定的《白虎通义》也表示对这一观点的肯定和认可。这时,思想家王充站出来极力反对该观点,又用了30余年时间著《论衡》进行驳斥。

《论衡》不仅从宇宙观上反对“天人感应”,还提出“天地万物(包括人在内)都是由“气”构成,“气”是一种统一的物质元素。《论衡》建立了完整的无神论思想体系,同时还讨论了宇宙运作、传染病起源、农业虫害起源等科学问题,是中国历史上一部不朽的无神论著作。这部书后来得到英国科技史专家李约瑟的高度赞赏。

公元189年,东汉著名文学家蔡邕(yōng)来到江东,看到《论衡》一书如获至宝,密藏而归。蔡邕的友人发现他自江东回来以后,学问大有长进,猜想他可能得了奇书,便去寻找,果然在蔡邕帐间隐蔽处发现了《论衡》,抢了几卷就走。蔡邕急忙叮嘱:“此书只能你我共读,千万不要外传”。友人读后亦称“真乃奇书也”。

不同的历史时期,许多名人学者对这部书籍评价都很高。东汉时期大臣谢夷吾称王充为天才——“虽前世孟轲(孟子)、孙卿(荀子),近汉扬雄、司马迁,不能过也。”明末女词人王朗视《论衡》为“异书”,不肯轻易示人。清代文学家刘熙载说:“王充《论衡》独抒己见,思力绝人。” 近现代学者章太炎谓其“正虚妄,审向背,怀疑之论,分析百端,有所发摘,不避上圣,汉得一人焉,足以振耻,至于今亦鲜有能逮之者也。”文献学家、词学家孙人和称赞:“其远知卓识,精深博雅.自汉以来,未之有也。”

《论衡》勇于宣布世界是由物质构成的,不承认鬼神的存在,确立了一个比较完整的古代唯物主义体系,在历史上起到了划时代的作用。《论衡》较好的版本有1957年古籍出版社出版的刘盼遂《论衡集解》本和1938年长沙商务印书馆出版的黄辉《论衡校释》本。

《无双谱》 记千年名人

□王家年

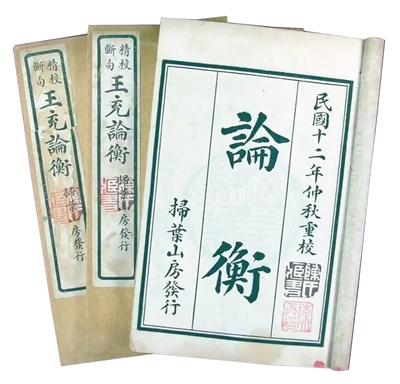

《无双谱》又名《南陵无双谱》,刊刻于清康熙三十三年,绘者从汉代至宋代1400多年间,挑选了40多位广为称道的名人,如苏武、武则天、李白、司马迁、花木兰、岳飞等,绘成绣像并题诗文。由于这些人物事迹举世无双,故图册称《无双谱》,绘画者是擅长人物画的绍兴人金古良,镌刻者是康熙时期的御殿刻工朱圭。

金古良原名金史,别号南陵,山阴(今浙江绍兴)人,约生于明代天启年间,卒于清代康熙中期。他年少时喜欢读书,工诗能文,尤其擅长人物画。朱圭,清朝人,字上如,吴郡(今江苏苏州)专诸巷人,善绘画,工雕刻,当时没有人能超过他。

《无双谱》是清初浙派版画的力作,画风受明末清初书画家、诗人陈老莲影响,造型生动传神,刻工精美,每帧所配的乐府诗也是朗朗上口。《无双谱》刻成以来被广泛流传翻刻,制瓷工匠以版画为蓝本摹画于瓷器上,每个历史人物旁有墨书题记介绍人物的姓名及小传。康熙时期,《无双谱》人物是瓷器上常见纹饰,道光、同治时期,《无双谱》瓷器盛行,并一直延续到清末。

《无双谱》瓷器因绘画特点突出,画片精美,为清代瓷器中的一个重要品种。传世绘《无双谱》题材的瓷器种类繁多,有瓶、盘、碗、坛、罐、笔筒、帽筒等,大多为粉彩器,也有青花瓷。由于清代瓷器上的《无双谱》图文并茂,从而深受瓷器收藏者的喜爱。

《芥子园画传》 国画的楷范

□李喜庆

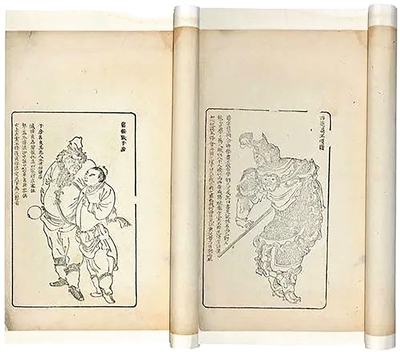

《芥子园画传》又称《芥子园画谱》,是清代绘画技法图谱,系统地介绍了中国画的基本技法,是初学国画临摹者入门的读本,自问世以来,就成了学画人的必备之书。画坛名家黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等,都把《芥子园画传》作为临摹的范本。

“芥子园”是明末清初文学家、戏剧家、出版家李渔在金陵的居宅名。因“地止一丘”,取“芥子虽小,能纳须弥”之意,命名为芥子园。李渔一生颇具传奇色彩,著述丰富,他所著的《闲情偶寄》,被林语堂誉为 “中国人生活艺术的指南”。李渔本是明朝遗臣,进入清朝后不再为官,常常游览于山水亭榭之间,虽才高八斗,但不善于丹青之事,自谓“余生平爱山水,但能观人画而不能自为画。”

李渔的女婿沈心友藏有明代山水画家李流芳的课徒稿43幅,请嘉兴籍画家王概整理增编90幅,增至133幅,并附临摹古人各式山水画40幅,为初学者作楷范。因得李渔资助,于康熙十八年(1679年)套版精刻成书,即以“芥子园”名义出版,这就是《芥子园画谱》初集五卷山水谱。初集刊行后,颇受欢迎,一时纸贵。

《芥子园画传》描摹传神,镌刻精工,刷印神巧,完全地保留了原画作的神韵,每一幅画都是穷极人事、巧夺天工的佳作,是名画家描摹、名刻工镌刻的完美结合。《芥子园画传》分为三辑:山水卷、梅兰竹菊卷、翎毛花卉卷,每一部分又分为画论、图解、画式三部分。全书囊括树谱、山石谱、人物屋宇谱、梅兰竹菊谱、花卉草虫翎毛谱之精华内容。除此之外,并附中国画的绘画技法、各名家画论及经典画作于其中,图文并茂,深入浅出,由简入繁,特别有助于初学者摹习古法。

《穆天子传》 最早的游记

□周小丽

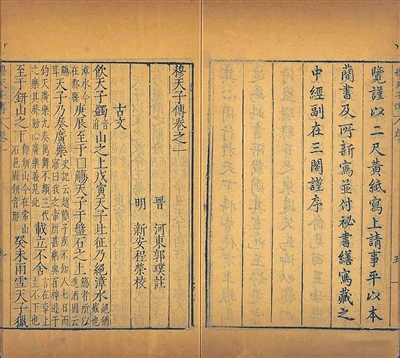

《穆天子传》,又名《周穆王游行记》,是西周的历史神话典籍之一。西晋初年(太康二年),在今河南汲县发现一座战国时期魏国墓葬,出土一大批竹简,均为重要文化典籍,通称“汲冢竹书”。竹简长二尺四寸(古尺),每简40字,用墨书写。其中有《穆天子传》《周穆王美人盛姬死事》,后合并为至今流传的《穆天子传》,由荀勖(xù)校订全书六卷。

该书约成书于战国时期,作者不详,记载了周穆王西行巡游之事。周穆王是西周王朝的第五位君王。在西周所有的帝王中,周穆王的“驴友”经历给后人留下深刻的印象。

约公元前九世纪,周穆王由伯夭作向导,造父赶车,驾赤骥﹑盗骊﹑白义﹑逾轮﹑山子﹑渠黄﹑骅骝﹑绿耳等骏马,自今天的洛阳出发,渡黄河,逾太行,涉滹沱,出雁门,抵包头,过贺兰山,穿鄂尔图期沙漠,经凉州至天山东麓的巴里坤湖,走天山南路,至新疆和田河、叶尔羌河一带,又北行2000余里,至“飞鸟之所解羽”的“西北大旷原”,即中亚地区,回国时走天山北路。用干支纪年纪时法记载周穆王西行经历的这部书便是《穆天子传》。

作为一部先秦的珍贵典籍,《穆天子传》以交通线贯连地理位置,明确记载了方位、里程和地貌特征,其中,卷一至卷四记载周穆王西征路线,是该书最具地理学价值的部分。

周穆王西游,是我国东西陆路交通史上的大事,也是我国有文字记载的最早的旅行探险活动。周穆王是我国最早的旅行家,《穆天子传》则是我国最早的游记。《穆天子传》前4卷记述周穆王的西方远游,五、六两卷则叙述他2次向东的旅游经历。周穆王西游时,与沿途各民族进行频繁的物资交流,如向西路过珠泽(今于田县龙湖),珠泽人“献白玉石……食马三百,牛羊二千”。穆天子赐“黄金环三五,朱带贝饰三十,工布之四”等。从这些记载中,可以看到当时物资交换的规模、方式、品种。