百节年为首,四季春为先。

2024年,中华民族传统节日春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,春节的文化底蕴更加深厚,今年的春节显得更有意义。

蛇年将至,举国欢庆。像以往一样,从腊月二十三祭灶开始,人们就开始为过年做准备了:蒸炸煮、大扫除、购年货……

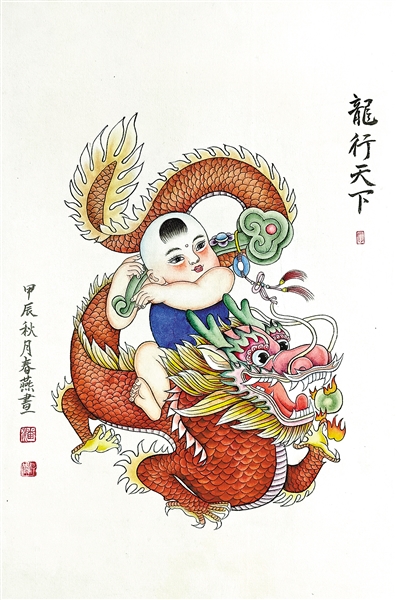

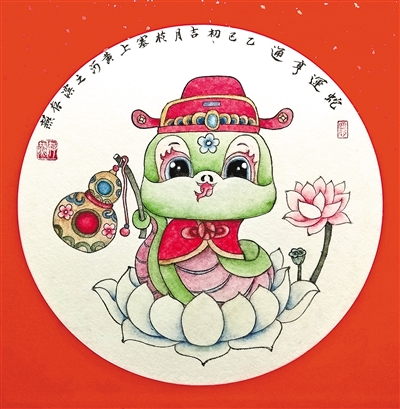

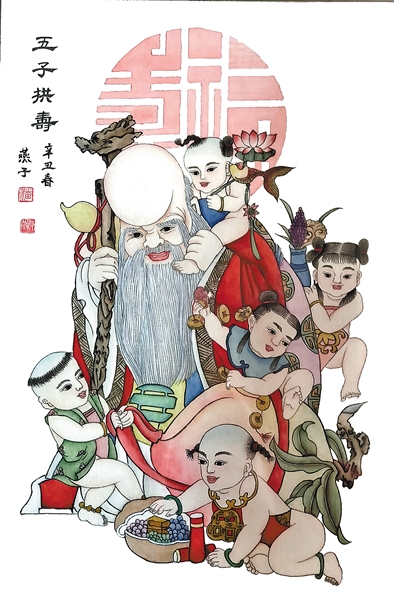

这其中,那一幅幅寓意喜庆吉祥的年画成为家家户户的新年必备品,家里贴上了年画,年味儿才够足。

河套年画,以其浓淡相宜的色彩、饱满的构图、灵动的形象,成为过年期间的爆品。

喜迎新春 年画增彩

一年一度的春节是中国人最为隆重的传统节日。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这首写春节的诗,总会让人感受到春节热闹喜庆、祥和团圆的场景。

腊月二十三祭灶后,家家户户开始为过年而忙碌起来:炸丸子、蒸年糕、炖肉、灌香肠,香味弥漫在每一个角落。接着就是彻底的大扫除,把屋子打扫得一尘不染,贴上喜庆的春联、福字,挂上寓意美好的年画,整个家瞬间就有了年的味道。买新衣服是孩子们最期待的,穿上新衣服,才有过年的感觉。放鞭炮也是过年的重头戏,“噼里啪啦”的声响,热闹非凡,年味儿就在这烟火气里。除夕夜,一家人围坐在一起,吃着团圆饭,看着春晚,热热闹闹守岁到凌晨。大年初一开始,走亲访友拜年,长辈给晚辈发红包,传递新年的祝福。

墙上所贴的年画,家家户户虽不同,但是寓意的美好却是一样的,代表着人们对新一年的美好愿景。

《胖娃娃》年画曾经风靡一时,怀抱鲤鱼,寓意年年有余;《金童玉女》年画寓意人丁兴旺;《神仙》年画颇受老年人喜爱;《寿星送福》年画寓意福寿安康;《财神送宝》年画寓意收入增加;《仕女》年画自带仙气儿,寓意吉祥如意……这些看着就让人心生欢喜的年画几乎家家都贴过,其中,《门神》年画最常见,两位门神金盔金甲威风凛凛,寓意平安顺意,驱邪避灾。

古韵千年 代代传承

年画起源于汉代,发展于唐宋,盛行于明清,是中国特有的民间美术形式,宋代称为纸画,明代称为画帖,清代称作画片、画张、卫画等,直到清道光二十九年(1849年),李光庭的《乡言解颐》一书中始见年画一词,此后便沿用下来。

从明代起,天津杨柳青、山东潍坊杨家埠和苏州桃花坞逐渐兴起,成为最重要的年画创作基地。

“由于各地年画产生的文化背景不同,因而在表现手法、形式风格等方面存在着明显差异。”河套年画巴彦淖尔市级代表性非遗传承人潘存燕说,“杨柳青年画临近京城,深受宋元院画的影响,注重写实,描绘细腻,画面精细绚丽,颇具皇家气象;桃花坞年画出自中国最富庶的地区,擅长描绘盛大的场景,叙述完整的故事情节,追求重彩异色,呈江南富态;杨家埠年画产生于齐鲁大地,又受四川古文化的影响,作品风格质朴简洁,乡土气息浓郁。”

今年43岁的潘存燕是土生土长的巴彦淖尔市人,她自小受家风传承,从小便爱绘画。

“我的姥爷是个画匠,甘肃人,年轻的时候从甘肃一路逃荒到巴彦淖尔市。”潘存燕说,“那个年代,手艺人很吃香,周边十里八乡都找我的姥爷画墙围,彩绘红躺柜、碗柜、棺材等,题材以花鸟、山水为主。”

潘存燕的舅舅和妈妈是她姥爷的得力助手,每当姥爷接了大活,一个人忙不过来时,就会带着她的舅舅和妈妈一块儿去干活。只有四五岁的潘存燕被妈妈带着,坐在小板凳上看着大人们干活,一看就是一天,一颗绘画种子就这么种在了她小小的心里。她无师自通,拿起画笔便可画出一朵漂亮的花朵,受到大人们的夸赞。

拜师学艺 融合创新

2002年,20岁的潘存燕在绘画方面已经磨炼了好多年,她逐渐发现传统的河套年画表现形式单一,造型呆板,决定走出巴彦淖尔市拜师学艺,让河套年画丰富起来。

她先是在天津杨柳青从最基础的画工做起,学习了一年。之后,又拜师两位佛绘老师,学习敦煌壁画的画法。

多处拜师学艺的经历,让潘存燕在河套年画的画法上更加得心应手,并逐渐形成了自己的风格。

“在天津杨柳青一年的学习,让我的绘画技法有了脱胎换骨的转变,承家族画法,我以前的画法粗犷立体,在多方学习后,我在河套年画中融进了细腻柔和的笔触,使得画面呈现出一种简而不陋、精巧秀美的质感。”潘存燕说,这样的画风使得河套年画在市场上更加受欢迎,人们纷纷找她订制孩子圆锁生日宴、老人寿宴等喜宴上的画作。

随着时代的发展和人们生活水平的提高,贴在墙上的年画不再受欢迎,潘存燕把年画做成了挂历、台历等形式,同时又开发了多种文创产品,把年画画在了钥匙扣、冰箱贴等文创产品上,满足了不同年龄段客户的需求,产品供不应求。

每年春节前,都是潘存燕最忙的时候,她带着社区里的10多位画工每天忙到深夜,赶制着不同形式、不同内容的年画,累并快乐着。

“年画是中国的,年画是民俗的,年画是童年的印象,年画是故乡的梦境,年画是祖宗先辈留给后人的文化遗产。先人希望好事成双,希望神虎镇宅,希望百福临门,希望天下太平……他们把所期冀的一切表现在年画里,我们要把这项非物质文化遗产传承下去,留住美好的记忆。”潘存燕说。