阿拉善地处我国北疆,有着6000年悠久的历史文化,张骞出使、苏武牧羊、王维吟诗的故事都发生在这里,其地域文化融合了少数民族的多元特色,形成的民族风情宛如一条绚丽多彩的绸缎,舞动在时间的长河里。

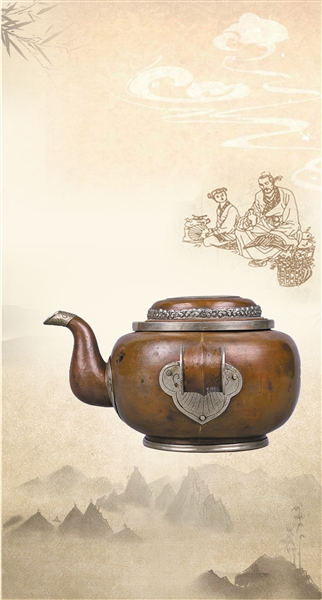

走进阿拉善博物馆民族民俗陈列厅,展柜里一只清代錾花紫铜托壶无声地吸引着过往游客的目光,它不仅工艺卓尔不群,而且家世显赫。

铜器是人类由石器时代进入铜器时代的重要标志。紫铜是人类历史上最早使用的合金之一,是纯净的铜,又名红铜,因颜色为紫红色而得名“紫铜”,也称“赤铜”。紫铜导热性强,因此,用紫铜壶烧水加热速度快,尤其是煮茶时,能够提升茶水的口感,使茶汤更加饱满顺滑。

紫铜延展性强,这只传统手工打造的清代錾花紫铜托壶,精湛的技艺赋予了它独特的艺术魅力,使它不仅是泡茶温酒的得力器具,更是承载一段历史与文化的艺术珍品。

时针回拨到1984年,阿拉善盟开展文物普查工作,对阿拉善左旗巴彦浩特镇东关村、西关村、定远营古城进行走访,这只錾花紫铜托壶进入大家视线,经文物专家鉴定,为清代京城阿拉善王府用品。

清代官员由于封爵等级不同,对府邸的建造有严格规制。在名称上,只有亲王和郡王的住宅才可以称为“王府”,贝勒、贝子的住所只能称“府”。高级官员的职位不论多高,其住所只能称“宅”或“第”。王府从建筑基址、基高、规模、样式、装饰,甚至几步台阶等方面,都有严格限制。

京城阿拉善王府与恭王府毗邻,由精致的四合院和后花园组成,檐雕与廊画彩绘是牡丹、蝴蝶、飞马等图案,华丽而富贵,最初是阿宝的额驸府。阿宝是阿拉善旗第一代亲王和罗里的三儿子,9岁入皇宫,20岁娶庄亲王博果铎第三女,授和硕额驸,任御前行走。

和罗里故世,阿宝袭阿拉善旗第二任扎萨克,携郡主福晋归旗掌政。康熙五十四年(1715年),阿宝率骑兵随右卫将军费扬古征讨准噶尔部策妄阿拉布坦,康熙五十九年(1720年)从平逆将军延信入西藏驱逐准军护送七世达赖喇嘛入藏坐床,前后奔走西北战场达七年之久,累立军功。雍正元年(1723年),阿宝晋升多罗郡王,额驸府始称阿拉善王府。雍正七年(1729年),准噶尔部噶尔丹策零再叛西北,阿宝率劲骑再次从征,叛乱平定后统兵驻防青海。雍正九年(1731年),雍正赐城定远营,雍正十年,阿宝率部回阿拉善旗,将王府迁入定远营。

乾隆四年(1739年),阿宝病故,他的次子罗布桑多尔济被封为和硕亲王,又诏“世袭罔替”,阿拉善王府改称罗王府。清末,阿拉善旗第八代世袭亲王塔旺布鲁克札勒住在这里,罗王府改称塔王府。清朝灭亡后,塔王历任北洋政府大总统府都翎卫使、国会参议院议员等职。塔王的家教特别严,子女不但没有一人沾染恶习,而且都学有所成。

第九代阿拉善旗亲王、第十任阿拉善旗札萨克达理札雅是塔王的长子。1925年,达理札雅19岁,在京城与光绪皇帝的弟弟爱新觉罗·载涛的次女金允诚结为伉俪,生有六女一子。达理扎雅居住塔王府后,这里又改称达王府。民国20年,即1931年,28岁的达王达理札雅离开北京,回到定远营承袭王位。新中国成立后,达理札雅曾任巴彦淖尔盟盟长、内蒙古自治区政府副主席等职,对内蒙古自治区经济社会建设、民族团结事业做出过巨大贡献。1960年,达理札雅夫妇将父亲塔旺布鲁克札勒收藏的巨著《红楼梦》孤本——蒙古王府本《石头记》,捐献给国家图书馆,成为红学研究的珍品。

清代錾花紫铜托壶,到底是在哪个王爷手中从京城阿拉善王府被带到定远营城阿拉善王府,今天的我们不得而知。它精美独特的外观既有地方特色,又有艺术美感,体现出当时工匠对色彩与材质的把握。工匠通过最简单原始的打制手法,变幻出让人惊叹的铜器造型和纹样,使原本冰冷的一块紫铜金属有了历史的温度、文化的底蕴,如同岁月的记事本,向后人讲述着主人家的故事。

(本版图片由阿拉善博物馆提供)