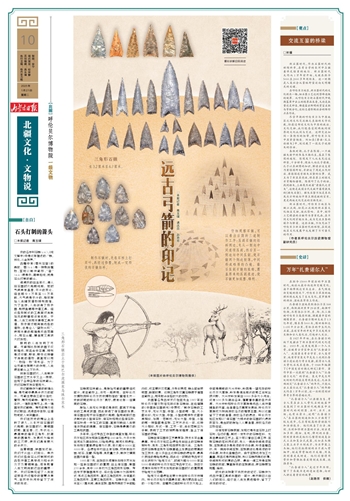

石镞即石质箭头,是原始弓箭的重要组成部分,绑在箭杆上,与弓一起使用。在呼伦贝尔博物院呼伦贝尔历史博物馆的“星熠北方—史前时期的呼伦贝尔”展厅,便有这样一组精美的石镞。

原始人类无论狩猎还是游牧,都离不开锋利的工具或武器,因此促进了细石器的发展。细石器出现于旧石器时代晚期,指用间接打击法制成的小型细石核、细石叶和用这些细石核、细石叶进一步加工的石器,直接反映出人类思维与技能的提高。细石器中,石镞是最高级的工具和武器。

多年来,经过考古工作者的调查发掘,呼伦贝尔地区共发现新石器遗址240余处,大多分布在河流及湖泊附近,以哈克遗址、辉河水坝遗址、东乌珠尔墓群遗址等为代表,年代距今8000至4000年。各遗址中均出土有石镞,材质有白云岩、燧石、玉髓、玛瑙等,其数量之多,制作之精美在国内首屈一指。

1985年7月,在陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木发现一座新石器时代的墓葬,出土细石器、骨器270余件,其中148件均为三角凹底形石镞。考古专家根据器身形态,将这些石镞分为四种形式:弧边三角凹底形、直边三角凹底形、纤细直边三角凹底形、亚腰三角凹底形。石镞长在3.2厘米至6.7厘米间,通体压剥,器身两侧的下半部略内收,成亚腰状双尾翼,外张似燕尾,镞尖部脊棱明显,断面较厚。这种三角形双翼石镞便于缠捆在箭杆上,用来射杀体格较大的动物。

我国著名考古学家佟柱臣先生1987年在呼伦贝尔盟文物站见到这批石镞后,在他编撰的《中国新石器研究》中赞叹:“制作石镞的工艺水平,无论大型、中型、小型的哪一型,大小都近似;无论大型、中型、小型的哪种形式都非常相似,如同一范制成;无论大型、中型、小型的哪一种型都是压剥,工艺方法也一致,这种大小相似、形式一样、工艺一致,类似范制实为手制,表明了工艺的娴熟稳定程度,登上了细石器的顶峰。”

石镞在细石器中工艺最复杂、技术水平含量最高。呼伦贝尔地区各遗址先后出土的石镞有柳叶形、桃形、三角形和四棱形四大类。三角形凹底石镞是在桃形石镞基础上发展出的更高的加工技术,在众多出土这种石镞的遗址中,最具代表性的是哈克遗址,因此这一时期的考古学文化也被称为“哈克文化”,时间为距今6000年至5000年间的呼伦贝尔地区考古学文化。陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木发现的新石器时代的墓葬属于哈克文化范畴。

哈克文化诸遗址主要分布在呼伦贝尔市境内。呼伦贝尔地处我国最北部,是内蒙古自治区的一个地级市。在幅员辽阔的呼伦贝尔大地上,中部是巍峨的大兴安岭,岭西是一望无际的呼伦贝尔大草原,岭东是绵延起伏的嫩江流域丘陵沃野。大兴安岭发育出3000多条大小河流,还有500多处湖泊沼泽,蕴藏着丰富的自然资源。大兴安岭和呼伦贝尔草原是远古人类狩猎捕鱼的天堂,当渔猎经济高度发展后,呼伦贝尔草原成为转向游牧经济的理想王国,所以这里留下了史前渔猎、游牧经济的遗迹。呼伦贝尔地区发现以“细石器”为特点的新石器时代遗存数百处,是当时的原始人从事渔猎、游牧经济的实物佐证。

仔细观察石镞表面,发现它是先在石核上打石叶,经过修整,制成一定形状的石镞坯料。尤其在最后的工艺上,至少可以看出三道工序:压剥石镞的坯料两边时,先从一侧向中间连续压剥,压剥痕迹多是连续的平行条痕,叶缘呈锯齿状;另一侧向中间压剥,压剥痕迹也是连续的平行条痕,叶缘也呈锯齿状。由于压剥边缘加工力量重,而且还是两侧压剥,所以石镞两侧边较薄,中间则形成较厚的凸棱。最后一道工序是压剥石镞的底部,覆盖原来的压剥痕迹,使石镞更加规整、锋利。

时光的流转散不去历史的记忆,石镞作为远古狩猎工具或兵器的一部分,虽然早已淡出人们的视线,但它在人类发展进程中,留下了深刻的印记。

(本版图片由呼伦贝尔博物院提供)