孝是我国传统美德。《孝经》是中国古代儒家的伦理著作,关于其作者说法不一,有的说是孔子,也有的说是曾子。不管它的作者到底是谁,以孝为中心的《孝经》为历代儒客尊崇,它肯定“孝”是上天所定的规范,指出孝是诸德之本,认为“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家。《孝经》首次将孝与忠联系起来,认为“忠”是“孝”的发展和扩大,并把“孝”的社会作用推而广之,认为“孝悌之至”就能够“通于神明,光于四海,无所不通”。对实行“孝”的要求和方法也作了系统而详细的规定。

《孝经》主张把“孝”贯穿于人的一切行为之中,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,是孝之始;“立身行道,扬名于后世,以显父母”,是孝之终。它把维护宗法等级关系与为君主服务联系起来,认为“孝”要“始于事亲,中于事君,终于立身”。意思是,孝道从侍奉父母开始,以服事君主作为继续,成就自己忠孝两全才是孝道的最终归宿。

根据不同人的身份差别,《孝经》规定了行“孝”的不同内容。天子之“孝”要求“爱敬尽于其事亲,而德教加于百姓,刑于四海”,意思是以亲爱恭敬的心侍奉双亲,将德行教化施之于百姓,使天下百姓遵从效法。诸侯之“孝”要求“在上不骄,高而不危,制节谨度,满而不溢”,意思是身为诸侯,在众人之上不骄傲,其位置再高也不会有倾覆的危险;生活节俭、慎行法度,财富再充裕丰盈也不会损溢。卿大夫之“孝”要求“非法不言,非道不行,口无择言,身无择行”,意思是不合法度的话不要说,不合正道的事不要做,要说正确的话,做正确的事。

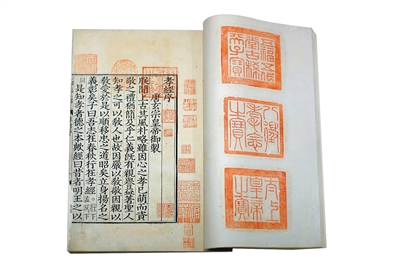

《孝经》有“古文本”和“今文本”之说。秦焚书后,《古文孝经》的流传扼要说:汉初所传《孝经》,本来是河间人颜芝所藏,由其子颜贞献出。后来鲁恭王坏孔子宅,在壁中发现《尚书》《礼记》《论语》《孝经》等书,凡数十篇,孔安国悉得其书。汉昭帝时,鲁国三老献《古文孝经》,卫宏校之,即《汉书》艺文志所载《孝经古孔氏》一篇二十二章。十八章本一般称为今文本,二十二章本就称为古文本。

《孝经》在唐代被尊为经书,唐玄宗亲自为它作注写序,南宋以后被列为《十三经》之一。《孝经》的重要意义在于把道德规范与法律联系起来,提出要借用国家法律的权威,维护其宗法关系和道德秩序。无论过去还是现在,《孝经》对于弘扬中华民族美德起到了重要作用。