正蓝旗地处浑善达克沙地腹地,锡林郭勒草原南缘,总面积10182平方公里,辖4个苏木、3个镇、2个国营农牧场,总人口8.3万人,城镇化率36.7%,少数民族人口3.7万人,占总人口的44.7%。现为国家重点生态功能区、中国蒙古语标准音示范基地、中华诗词之乡、察干伊德文化之乡和自治区革命老区,是国家重要的绿色畜产品基地和自治区级贫困旗。世界文化遗产——元上都遗址,西电东送北通道电源支撑点——上都发电厂坐落境内。

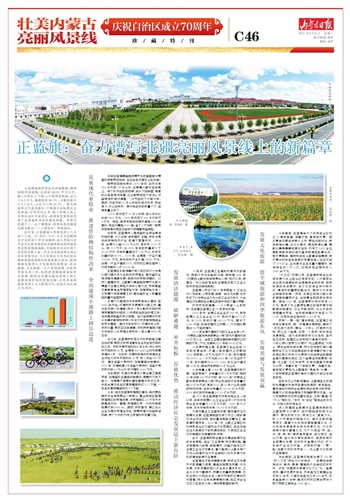

近年来,正蓝旗深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实自治区第十次党代会和十届二次全会决策部署以及自治区党委书记、人大常委会主任李纪恒在锡林郭勒盟调研时的重要指示要求,按照锡林郭勒盟大力发展现代畜牧业、清洁能源、文化旅游三大产业的部署,开拓性开展各项工作,加快建设锡盟南部标杆示范旗,把祖国北疆亮丽风景线上的正蓝旗画卷打造的更加亮丽,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开,庆祝自治区成立70周年。

发展现代畜牧业 推进供给侧结构性改革 全面建成小康路上阔步迈进

见到正蓝旗赛音胡图嘎苏木巴音都胡木嘎查牧民斯琴巴图时,他正在自家草场上捡牛粪。

斯琴巴图告诉表示,2015年初,他家还有250多只羊、70多头牛,主要精力都放在羊身上。到了秋天出栏的时候,羊价下降明显,饲草料价格却持续走高,这让斯琴巴图下定决心对畜种结构进行调整,一口气出栏了大部分羊。同时,对自家的70多头本地牛进行改良,现在有40多头优质牛。虽然现在牛的数量少了,但是质量上去了。

“2016年我卖了30多个牛犊,每头平均价钱在6000多元。2015年我卖了200多只羊才8万元。而且,原来养羊的时候我得租2000亩草场,现在只需租1000亩,省了1万元呢!”斯琴巴图非常庆幸自己能够及时调整养畜思路。

近年来,正蓝旗深入推进畜牧业供给侧结构性改革,大力实施“减羊增牛”战略,积极发展优质良种肉牛产业,取得了显著成效。2016年,全旗大小畜41.59万头只,其中牛17.37万头,羊23.3万只,比2015年羊的数量减少了20.08万只,牛的数量增加了7.05万头,改良牛比重达到98.7%。2016年,全旗第一产业产值134260万元,其中肉牛产业产值72500万元,占第一产业产值的54%;农村牧区常住居民人均可支配收入达14730元。

正蓝旗在北部浑善达克沙地区域大力发展以西门塔尔牛为主的肉牛养殖业,推动畜牧业持续稳定健康发展,促进农牧民持续增收。以两个国营牧场、上都镇及赛音胡图嘎苏木部分嘎查为主建立察哈尔羊核心群为主,按照草畜平衡制度适当养殖察哈尔羊,加强察哈尔羊人工授精及选育提高工作,推动畜牧业从数量型向质量效益型转变。

该旗大力推进肉牛良种繁育体系建设,自2005年开始,该旗积极开展黄牛冷配工作,重点抓好种公牛清群、技术人员冷配技术和牧民饲养管理技术培训、公牛犊的当年出栏等工作,加快推进牲畜改良化进程。始终坚持黄牛改良冷冻精液配种和良种公牛本交改良配种相结合的技术措施。通过多年的努力,该旗肉牛头数、良改比重、繁成率逐年提高,农牧民养殖西门塔尔牛的收入比养殖土种牛收入每头高2800元左右。

近几年,正蓝旗积极落实农牧民新型经营主体政策,鼓励农牧民组建专业合作社和家庭牧场工作。积极开展家庭牧场认定工作,共认定肉牛家庭牧场43家,全旗有300头以上肉牛规模养殖场4家。近年来,该旗共扶持肉牛养殖专业合作社及肉牛家庭牧场20家,投入资金800万元。建设活畜交易市场,加强基础设施建设。2016年,该旗新建2处活畜交易市场,活畜交易牛数达到3.1万头只,牧户增收1550万元。

与此同时,还通过京津风沙源治理工程等项目,加强畜牧业基础设施建设,提高防灾抗灾能力。加强高产饲草料基地管理与执法工作,去年全旗多年生牧草种植面积达3.17万亩,一年生牧草种植面积达5.7万亩。

今年,启动正蓝旗养殖园区建设,由内蒙古顺成牛业有限责任公司牵头,整合现有正蓝旗养殖园区的养殖资源,对养殖园区2.8万平方米暖棚进行统一管理,养殖园区养一次肉牛育肥规模达到6000头。同时,积极推动、建立龙头企业与周边养殖合作社、规模养殖户利益联结机制,使广大农牧户走上养殖肉牛致富之路。

发展清洁能源 破解难题 补齐短板 厚植优势 推动经济社会发展迈上新台阶

70年来,正蓝旗工业借助改革开放的春风、西部大开发战略的实施,特别是2006年“内蒙古上都发电有限责任公司”投产以来,使昔日一穷二白的落后牧业旗县实现了工业化的历史性突破和跨越。

正蓝旗人历经了近70年艰苦奋斗,工业经济从无到有,从弱变强,由单一向多元发展,逐步形成了以发电企业为龙头的工业经济体系,为全旗经济发展和社会事业的进步作出了重大贡献。

打开历史的篇章,一个个振奋人心的数字,见证着正蓝旗工业70年艰辛历程:

2016年末,全旗工业企业达168户,其中规模以上工业企业18户,完成产值66.77亿元,比1978年的产值548.19万元,增长了1220多倍,较新中国成立初期1.7万元相比更是近40万倍的增长。

2016年全旗产值超亿元的工业企业有5户,“内蒙古上都发电有限责任公司”年均产值则达到50亿元以上。全部工业增加值由新中国成立初期的不足1万元,发展到2016年的38.47亿元。

从发展历程上看,正蓝旗工业企业在70年的发展当中,产值从新中国成立初期到1992年跨越1千万元经历了38年,年均增速为19.6%;从1千万元到2003年1亿元经历了11年,年均增速为18.6%;2006年工业产值突破10亿元,随后两年跨越50亿元台阶。

从发电量上看,1958年,正蓝旗建成投产第一座自用电厂,发电量仅为2万千瓦时,用时20年突破100万千瓦时,到2006年“内蒙古上都发电有限责任公司”两台机组投产发电量达到20亿千瓦时,再到2011年12月六台机组同时并网发电,当年发电量达157.95亿千瓦时,2014年达到历史峰值207.81亿千瓦时。

自2015年正蓝旗首家风电发电企业入驻以来,到年底规模以上工业企业中5户风光发电企业发电量为3.9亿千瓦时。2016年火力发电、风光发电共发电175.64亿千瓦时。

为有效整合工业固废资源,推动循环经济规模化发展,正蓝旗相继引进了宏江公司粉煤灰综合开发利用、吉林富洋脱硫石膏加工、鹤恩建材等项目。2014年7月,上都工业园区成功申报自治区级循环经济示范园区,在主动适应经济新常态下的机遇和挑战,为促进工业经济平稳增长发挥着积极作用。

此外,正蓝旗按照全盟主攻清洁能源产业的总体思路,结合“工业强旗”的发展战略,重点把握电力能源、新型建材、农畜产品加工产业等工业经济支撑点,着力推进以上都发电厂为龙头的循环经济产业链和以风光资源为依托的清洁能源产业集群。

正蓝旗经济持续健康发展,转变经济发展方式取得重大进展,基础设施更加完善,多元发展、多极支撑的现代产业体系基本形成,工业化水平大幅提升,城镇化质量明显提高,农牧业现代化和社会主义新农村新牧区建设成效显著,城乡区域发展更趋协调,地区综合经济实力正在努力进入锡林郭勒盟的前列。

发展文化旅游 借全域旅游和四季旅游东风 实现美丽与发展双赢

今年春季,正蓝旗举办了庆祝自治区成立70周年首届“浑善达克”春季那达慕。那达慕举行蒙古族男儿三艺、蒙古马研讨会、民族服饰比赛、马文化展示、蒙古象棋比赛、摄影比赛等赛事和展示活动,引来了1200余名摄影师前来现场进行宣传报道和取景采风。那达慕期间,旗府所在地上都镇宾馆爆满,那达慕会场所在地桑根达来镇宾馆入住率达到了97%以上,各类餐饮业客流量大幅增长,接待游客近4万人次,实现旅游业相关收入1000余万元。

“十三五”开局以来,正蓝旗按照全区旅游发展大会上自治区党委书记、人大常委会主任李纪恒提出的全面推进全域旅游、四季旅游的总体要求,将文化旅游业作为转方式、调结构的重要战略任务,推动文化旅游业由原来的单一项目、片面区域和淡旺分季的局面向富民产业、全域事业和四季旅游发展。就在2016年,正蓝旗累计完成投资2.7亿元,推进了元上都遗址景区的保护展示和配套设施建设、忽必烈影视城、元上天地旅游等重点项目。全年接待国内外游客65万人次,实现旅游业相关收入4.5亿元。

按照“一带一路”建设思路,正蓝旗立足独有发展优势,进一步理清发展思路,确定了“依托四大优势、围绕一个核心、打造两大区域、树立五个品牌、实现一个目标”的旅游业发展思路。四大优势即历史文化优势、自然生态优势、地理区位优势和交通通达优势;一个核心即以世界文化遗产“元上都遗址”为核心,带动全域旅游发展;两大区域即打造以草原民俗文化为突出特征的北部浑善达克沙地旅游区和以历史文化遗存为突出特征的南部金莲川草原旅游区;五个品牌活动即夏季“中国·元上都”文化旅游节、秋季中国查干伊德文化节、“浑善达克”冬季那达慕、“浑善达克”春季那达慕和元上都国际“贵由赤”比赛;一个目标即把正蓝旗打造成为国内外知名旅游目的地。

在抓好忽必烈影视基地、上都湖生态旅游牧场等重点旅游项目建设的同时,有选择性、高标准地引进符合全旗旅游总体规划的项目,提高文化旅游品牌档次和辐射带动效益。全力支持鼓励农牧民经营旅游业,实现“高端”与“大众”相补充,“观光”与“体验”相结合的多元化、多档次的旅游业态。

深入挖掘和全面展示正蓝旗独有的元上都世界文化遗产、地方特色非物质文化遗产、蒙元历史文化、民族文化、草原文化、牧人之家等地方特色文化,通过互联网信息技术,搭建文化旅游资源库管理系统、文化旅游资源信息发布与共享系统、文化旅游电子商务管理系统,为广大游客“吃、住、行、游、娱、购”提供信息查询、在线预订、在线交易、在线评价等旅游服务,促进旅游产业规模化发展,逐步形成品牌化效应,扩大旅游产业经济效益。还积极打造“一带一路”古都文旅协作项目——元上都文化旅游产业园建设。

与此同时,正蓝旗还培育发展了135家“牧人之家”民俗文化旅游点。一批蒙古族服饰设计、制作、展演、营销的产业链已初步形成。依托“中国察干伊德文化之乡”这一品牌优势,重点发展奶食业,奶食品加工销售企业达到20余家,小型奶食品加工点100余家,奶食品品种40余种,解决农村牧区剩余劳动力和下岗职工再就业1000余人。